Grafische Erzählungen als Generationenporträt

Irmela Marei Krüger-Fürhoff im Gespräch mit Charlotte Müller über ihren Comic Ein Haus mit vielen Fenstern. Gesammelte Lebensgeschichten (2022)

Irmela Marei Krüger-Fürhoff (Berlin), Charlotte Müller (Berlin)

Wenn alt und pflegebedürftig gewordene Menschen in ein Seniorenheim umziehen, hat dies vielfältige Auswirkungen auf ihren Selbstentwurf und ihre Handlungsmöglichkeiten: Alltagsroutinen müssen der Institution angepasst werden, soziale Bezüge zum früheren Umfeld gehen verloren und die Zimmerausstattung reduziert sich auf wenige eigene Möbel und mitgebrachte Erinnerungsstücke innerhalb einer zweckmäßigen Architektur. Auf der Grundlage ihrer beruflichen Erfahrung in zwei Altenpflege-Einrichtungen gestaltet die Berliner Kunsttherapeutin und Illustratorin Charlotte Müller diese Lebenssituation in ihrem ersten Comic. Ein Haus mit vielen Fenstern. Gesammelte Lebensgeschichten (2022) geht vom immer gleichen Zimmergrundriss und dessen Individualisierung durch persönliche Dinge aus, um Lebensgeschichten von insgesamt 18 alten Menschen zu präsentieren. Dabei bietet die grafische Erzählung auf zwei Ebenen eine comic-spezifische Verdichtung an: Auf der Ebene des Textes werden die Lebensläufe, die durch Krieg, Vertreibung, Gefangenschaft, Verluste und sexuelle Gewalt, aber auch Solidarität und Emanzipationsbemühungen geprägt sind, in je ein individuelles ›Lebensmotto‹ überführt; auf der bildlichen Ebene verdeutlichen aquarellierte Zeichnungen von Erinnerungsstücken wie Fotografien, Nippes und Alltagsutensilien die geteilten Vorlieben und Träume von Menschen, die vor dem Ersten Weltkrieg oder zwischen den beiden Weltkriegen geboren wurden.

Charlotte Müller wurde für Ein Haus mit vielen Fenstern. Gesammelte Lebensgeschichten als eine der Finalist_innen des Berthold-Leibinger-Preises 2021 ausgezeichnet. Für die Jury lobte Petra Morsbach das Form- und Sprachgefühl der Künstlerin sowie ihren Mut; das Thema sei »maximal unsexy«, werde aber »durch Wahrhaftigkeit und inneren Reichtum […] zu einem Kunststück«, das die »Tragik und Würde ganzer Schicksale« vermittele (Morsbach 2021, o. S.). Irmela Marei Krüger-Fürhoff sprach mit Charlotte Müller über erzählte und gezeichnete Erinnerungen, wahrhaftige Fiktionen und ausgesparte Bilder, starke Frauen und den Comic als Generationenporträt.

Irmela Marei Krüger-Fürhoff: Ich würde unser Gespräch gerne mit dem Titel deines Comics beginnen. Für mich gibt es eine gewisse Spannung zwischen dem Obertitel Ein Haus mit vielen Fenstern, der ja ein Gebäude, eine Institution in den Mittelpunkt rückt, und dem Untertitel Gesammelte Lebensgeschichten, mit dem du das Augenmerk auf die Menschen lenkst. Begriffe wie ›Alter‹ und ›Altersheim‹ fallen nicht. Wie bist Du zu dem Titel gekommen?

Charlotte Müller: Der Untertitel ist tatsächlich erst durch die Verlegerin dazugekommen. Die Fenster beziehen sich auf das riesige Gebäude mit seinen ganz vielen Zimmern und vielen Fenstern. Jedes Fenster steht für eine Geschichte.

IKF: Es ist interessant, dass Du »die Fenster« sagst, denn wenn man den Comic anschaut, entsteht das Gefühl, dass nicht die Fenster wichtig sind, sondern eher das, was in den Zimmern stattfindet.

CM: Die Fenster spielten für die Bewohner_innen tatsächlich keine Rolle. Viele haben überhaupt nicht gewusst, was draußen ist. Und es war auch in den beiden Heimen, in denen ich gearbeitet habe, nicht so, dass es irgendwo eine schöne Aussicht gegeben hätte. Man hat auf einen Parkplatz geguckt oder auf den nächsten 50er-Jahre-Bau. Da sind die Fenster, glaube ich, eher meine Perspektive, weil ich reinschaue.

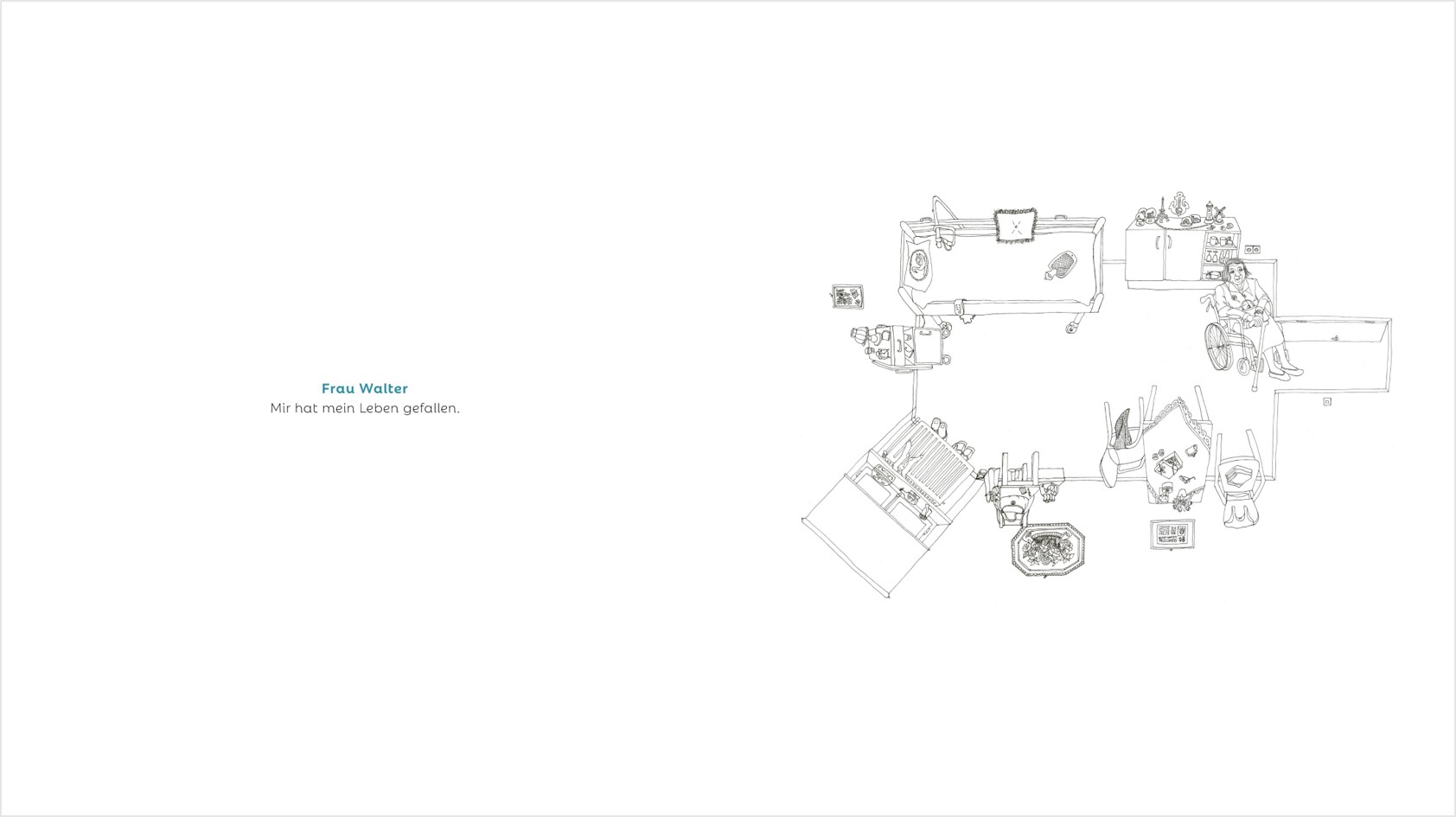

IKF: Es gibt ja sich wiederholende Darstellungsmittel. Du bietest immer wieder Blicke aus der Vogelperspektive auf die verschiedenen Einzelzimmer, zeigst die immer gleiche Grundeinrichtung und verdeutlichst dadurch, dass das Leben der Bewohner_innen gleich gemacht wird (Abb. 1).

Abb. 1: Einblicke in eines der individualisierten Altenheimzimmer. Ein Haus mit vielen Fenstern, o. P. [S. 65].

Für mich suggeriert diese Perspektive außerdem, dass wir als Leser_innen einen Überblick bekommen, wir sehen gewissermaßen das ganze Leben beziehungsweise das, was am Ende übrigbleibt. Zusätzlich zeichnest Du sehr genau einzelne ergänzende Möbelstücke, Bilder oder Erinnerungsgegenstände, dokumentierst also das Bedürfnis der alt gewordenen Menschen, sich individuell einzurichten. Und zum Dritten gibt es noch die von dir so genannten ›Erinnerungen‹ an das frühere Zuhause der Bewohner_innen (Abb. 2). Was war der Grund für die Kombination von institutionellem Wohnen und Individualisierung und dem Kontrast zwischen Schwarz-Weiß-Zeichnungen für die Szenen im Seniorenheim und farbig aquarellierten Bildern für die persönlichen Erinnerungen?

CM: In der ersten Fassung gab es nur diese Zimmer. Dann habe ich gedacht: Jede_r bekommt noch eigene Gegenstände, wobei es teilweise Sachen sind, die in den Erzählungen auftauchen, andere habe ich mir vorgestellt, weil ich die Leute ja wirklich lange und gut kannte. Die ›Erinnerungen an zu Hause‹ stammen aus unterschiedlichen Quellen: Ich habe die Wohnung meiner Großeltern komplett gezeichnet; dann habe ich von einem Freilichtmuseum in Detmold einen Bildband über westfälische Schultenhöfe gehabt, darin sah es genauso aus wie bei meinen Großeltern, bei meiner Tante. Ich hatte das Gefühl, es gibt für diese Generation typische Gegenstände und Möbel. Die ›Erinnerungen an zu Hause‹ sind also teilweise inspiriert durch diese Höfe, teilweise durch die Wohnung meiner Großeltern und teilweise durch Erzählungen.

IKF: Das heißt, auch die früheren Wohnungen vermitteln so etwas wie ein Generationenportrait? Andreas Platthaus (2022) bezeichnet deinen Comic in seiner Rezension ja als »Sozialstudie« und »Porträt einer Generation der Zwischenkriegszeit«.

CM: Ja genau. Ich habe schon öfter die Reaktion bekommen: ›Ja, das Bad sieht genauso aus wie bei meinen Großeltern‹. Das guckt man sich an und man kennt es.

IKF: Eine ähnliche Strategie der Verbindung von Persönlichem und Allgemeingültigem, von Fakten und Fiktionen gibt es in Birgit Weyhes Comic Im Himmel ist Jahrmarkt von 2013. Weyhe rekonstruiert ihre Familiengeschichte, macht zugleich aber deutlich, dass sie die Leerstellen mit Fiktionen füllt. Du sagst am Ende deines Buchs über die Fotos »privat, getrödelt oder gefunden« (Müller 2022, 77). Würdest du sagen, dass etwas im gleichen Maße authentisch sein kann, wenn es auf eine konkrete Person zurückführbar ist oder wenn es zwar ergänzt wurde, aber für eine ganze Generation steht?

CM: Ja, auf jeden Fall. Die Lebensgeschichten sind alle wirklich so erzählt worden. Aber die ganzen Collagen und Fotos sind nicht von den Leuten aus den Heimen, sondern auf dem Trödel gefunden oder geerbt. Zum Beispiel gibt es bei der Chefsekretärin Frau Walter, die so gern gereist ist, am Ende drei Fotos vom Berliner Dom und von Strandurlauben. Die habe ich hier um die Ecke beim Altkleidercontainer in einem Müllbeutel gefunden. Nein, die sind nicht von den Leuten, die habe ich dazu geholt – weil es aber passt.

IKF: Dein Buch ist kein klassischer Comic in dem Sinne, dass man Seiten mit vielen Panels hat, aber es gibt in dieser grafischen Erzählung Sprechblasen und Dialoge. Vor allem hatte ich den Eindruck, dass du die gehörten Lebensgeschichten verdichtet hast und dass es unter anderem diese Arbeit der Verdichtung ist, die dein Buch Comic-spezifisch macht. Denn im Comic müssen sich Künstler_innen für einen knappen Text entscheiden und wenige Bilder wählen, um eine Handlung oder eine Atmosphäre möglichst prägnant zu vermitteln. Wie schwierig war diese Verdichtungsarbeit?

CM: Das war eigentlich gar nicht schwierig, weil ich die Leute über Jahre kannte und weil das, was ich aufgeschrieben habe, eigentlich von ihnen selbst schon verdichtet war. Das waren die Geschichten, die immer und immer wieder gekommen sind. Da war irgendwann ganz klar, was das Wichtigste ist, was eben übrigbleibt. Also Herr Mahler hat immer wieder von seiner Frau erzählt. Natürlich waren die Dialoge etwas unterschiedlich, aber am Ende war wichtig, dass es ihn beschäftigt hat, dass er wusste, dass er verheiratet war, sich aber nicht mehr daran erinnern konnte, mit wem.

IKF: Hattest Du das Bedürfnis nachzufragen? Vielleicht auch kritisch nachzufragen, weil du vielleicht beim Zuhören den Eindruck bekommen hast, dass Bereiche ausgespart oder geschönt werden?

CM: Bei Herrn Mahler war es tatsächlich so, das habe ich im Comic aber weggelassen. Der hatte einen Sohn, an den er sich aber überhaupt nicht mehr erinnert hat. Er war immer ganz aufgebracht, wenn der Sohn ihn besucht hatte, meist am Wochenende. Ich bin dann montags zu ihm gekommen und er war völlig aufgelöst, weil am Wochenende wieder ›dieser fremde Mann‹ dagewesen war, der behauptete, er wäre sein Sohn. Und ›die Leute, die hier arbeiten‹ – manchmal wusste er, dass er im Altersheim ist, manchmal dachte er, er sei in einer Kaserne; ich hatte den Eindruck, der war lange in Kriegsgefangenschaft und das war für ihn die gleiche Gefühlssituation wie jetzt im Heim. Dann hat er immer gesagt: ›Die Soldaten hier, die stecken mit dem unter einer Decke‹, also die würden diesen Mann nicht rausschmeißen, obgleich das in seinen Augen ihre Aufgabe gewesen wäre. Ich habe mich irgendwann bei der Pflegedienstleitung erkundigt: Natürlich hatte der einen Sohn. Ich habe ihn immer wieder gefragt, weil ich das nicht glauben konnte, dass er den völlig aus seinem Kopf gestrichen hat, weil er mir gegenüber so fürsorglich und liebevoll und freundlich war. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, wir könnten das jetzt lassen, darüber zu sprechen, wir würden bei diesem Thema nicht weiterkommen. Danach habe ich ihn nie wieder nach seinem Sohn gefragt.

IKF: Du hast verstanden, dass er darüber nicht sprechen wollte?

CM: Genau. Und das ist in Ordnung. Ich meine, wer bin ich, dass ich einen 96-Jährigen irgendwie zwinge. Ich habe mich auf seine Weltsicht eingelassen. Es war sogar so, dass die Pflegedienstleitung mir erzählt hat, dass er aus der Kriegsgefangenschaft wiedergekommen ist und der Sohn da war. Da habe ich mir zusammengereimt, dass er wahrscheinlich nicht sicher war, ob das wirklich sein Sohn ist. Aber das habe ich nicht in den Comic reingenommen – er hatte ja keinen Sohn, also hat er davon auch nicht erzählt.

IKF: Herr Mahler hat Gedächtnisprobleme, aber die Verbindung von Kaserne und Altersheim ist ja nicht völlig abwegig in dem Sinne, dass er sich fremden Menschen ausgeliefert fühlt. Vor diesem Hintergrund finde ich es interessant, dass die Institution als Institution in deinem Comic gar nicht auftaucht. Du dankst zwar im Nachwort dem Pflegepersonal, aber man könnte den Eindruck bekommen, dass du einfach privat mit alten Menschen gesprochen hast, die irgendwo leben. Es ist keine Institutionenkritik, aber es ist auch kein Comic, der den Kontakt mit den Pflegenden schildert, wie das beispielsweise in Sheree Domingos Ferngespräch (2019) der Fall ist.

CM: Nein, mein Thema waren die Menschen am Ende ihres Lebens. Das Zimmer ist immer das gleiche Zimmer, am Ende sieht man ein leeres Zimmer und das ist eindeutig ein Altenheimzimmer. Aber ich wollte zeigen, dass die Bewohner_innen, obwohl sie alle in gleichen Zimmern sitzen, alle gleich behandelt werden, das gleiche Essen kriegen, den gleichen Tagesablauf haben, trotzdem individuell sind. Und dass auch die Leute, die ihr Leben vergessen haben, trotzdem eines hatten. Das ist für mich so ein riesiges Thema, das habe ich behandelt.

IKF: Dazu passt ja auch die Erzählsituation, die du ganz am Anfang zeichnest: Eine alte Dame sitzt in einem Sessel, dich sieht man von hinten mit Kapuzenpulli auf einem einfachen Stuhl, dazwischen liegt zusammengerollt dein Hund. Mir ist aufgefallen, dass du auf dieser Zeichnung sehr jung wirkst. Man hat fast das Gefühl, das ist so eine Art Großmutter-Enkelin-Situation, sehr privat. Hat das eine Rolle gespielt, dass du möglicherweise ein Ersatz warst für die Tochter oder für das Enkelkind und dass dadurch eine familiäre Situation entstand?

CM: Also ich war ja viel, viel jünger damals; als ich nacheinander in den beiden Heimen angefangen habe, war ich 30, die Leute waren alle fast 100. Das heißt, ich war eher Enkelkind. Ich war bestimmt ein Ersatz für eine Ansprechpartnerin, mit der man in Beziehung tritt und das hat super funktioniert durch meinen Hund. Der hat ganz viele Türen geöffnet und Herzen auch. Sie haben mir erzählt von ihren Kindern; auch die, die mit ihren Kindern keinen Kontakt hatten, haben mir ihr Herz darüber ausgeschüttet. Es gab im Berliner Heim Frauen, bei denen ich gedacht habe: ›Oh, wenn die meine Mutter wäre, hätte ich vielleicht auch keinen Kontakt mit ihr‹, aber weil ich von außen kam, habe ich trotzdem etwas gefunden, was sie mir sympathisch gemacht hat oder gemerkt, die hat ein Herz für mich.

IKF: Ich hatte die Erwartung, sehr viele Familiengeschichten zu lesen, in denen die alten Menschen von ihren Kindern erzählen, von ihren Ehepartnern, vielleicht auch von ihrer Herkunftsfamilie und ihren Geschwistern. Ich war dann überrascht, dass einige der Geschichten ganz anders sind. Frauen, die sehr klar vermitteln: Heiraten kam für sie gar nicht in Frage. Oder der Mann, der fragt, ob du seine verstorbene Frau kanntest und, als du das verneinst, fast abschätzig meint: »Na, da haben Sie nichts versäumt« (Müller 2022, 52). Mich hat überrascht, dass vieles nicht romantisiert wird und dass es offensichtlich sehr unterschiedliche Lebensentwürfe gibt.

CM: Ja, bei den Frauen war das total auffällig. Die, die nicht geheiratet und immer für sich selbst gesorgt haben, waren ziemlich starke Frauen und hatten immer Väter, die ganz stolz auf ihre Töchter gewesen waren und Wert darauf gelegt hatten, dass sie was lernen, damit sie nicht abhängig sind von Männern. In der Generation war ja der Grund zu heiraten schon, dass man versorgt ist, und wenn das weggefallen ist, weil man sich selber versorgen konnte, hat man nicht geheiratet.

IKF: Kamen diese Frauen aus einer bestimmten, vielleicht bürgerlichen Schicht oder war das unabhängig von der Herkunft und lag eher an der starken Vater-Tochter-Beziehung?

CM: Die Chefsekretärin war auf dem Lyzeum, war also wahrscheinlich aus der bürgerlichen Schicht, aber bei Frau Lohmann, deren Vater Droschken in Berlin hatte und die ihre Eltern ganz früh verloren hat... also das kann ich gar nicht so sagen. Aber mir ist aufgefallen, dass alle Männer, die im Krieg umgekommen sind, die schönsten, die klügsten, die heldenhaftesten Männer waren – und die, die zurückgekommen sind, waren irgendwie nicht so der Hauptgewinn. Ich habe tatsächlich anfangs gedacht: Ach, das ist ja wirklich schade vom Schicksal. Bis mir aufging: Nein, die sind wahrscheinlich nur in der Erinnerung so toll geworden, und wahrscheinlich hatte ein Mann, der zurückgekommen ist, gar nicht die Chance. Die Frauen waren ja jahrelang allein zurechtgekommen, dann sind die Männer wiedergekommen, viele traumatisiert, hatten zu Hause nichts mehr zu sagen, haben es aber vielleicht versucht. Dass es da Ärger gegeben hat, ist ja eigentlich klar. Irgendwann dachte ich: Ah, dafür waren die 50er Jahre, um die Frauen wieder in ihre Ecke zu weisen. Oder sie haben alles allein geregelt. Die eine sagte ja auch: ›Manchmal lief es besser als mit den Männern‹.

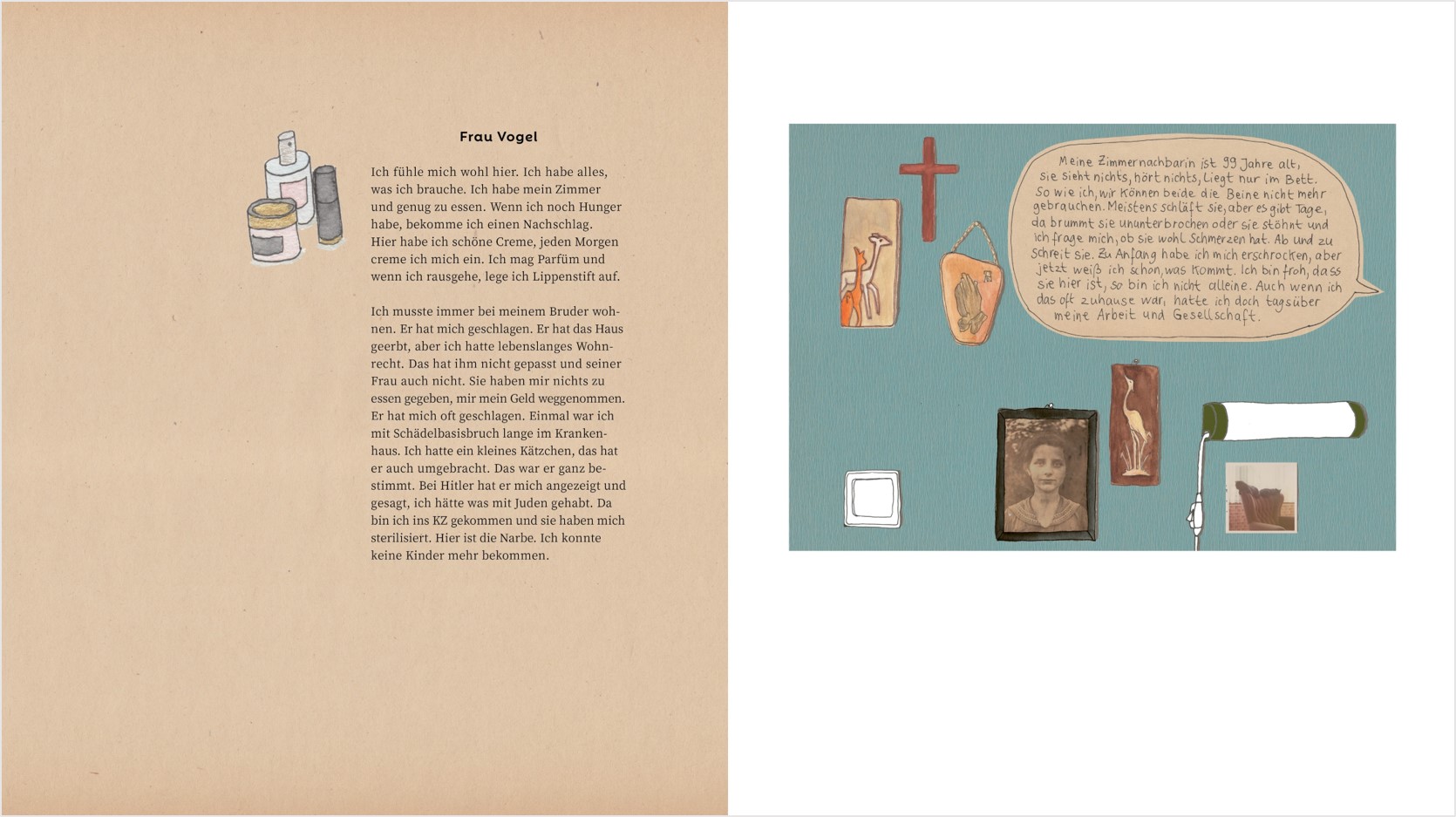

IKF: Das passt zu dem sozialhistorischen Blick, den du bereits bei den Wohnungen einnimmst. Auch mit den Frauen stellst du eine bestimmte Generation mit ihren Geschlechtervorstellungen und Kriegsfolgen auf einer sehr privaten Ebene dar, die zugleich etwas Generationen-Typisches hat. Es gibt viele aktuelle Comics, die historisch verbürgte Einzelschicksale mit gesellschaftspolitischen Kontexten zusammendenken, beispielsweise Und wenn die Wahrheit mich vernichtet. Pater Richard Henkes im KZ Dachau (2019) von Drushba Pankow, also Alexandra Kardinar und Volker Schlecht. Der Comic trägt den Untertitel graphic documentary, und diese Kategorie trifft auch auf Ein Haus mit vielen Fenstern zu. Obwohl die Lebensgeschichten in deinem Buch auf den ersten Blick harmloser sind, denke ich beim Thema Krieg immer an Traumatisierung. Mich hat überrascht und auch beschäftigt, was das teilweise für furchtbare Geschichten in deinem Comic sind. Frau Vogel, die von ihrem Bruder geschlagen wird, von ihm in der Zeit des Nationalsozialismus ein Verhältnis mit einem jüdischen Liebhaber angehängt bekommt und deshalb im KZ sterilisiert wird (Abb. 3).

Oder die Erfahrungen von Flucht und Bombardierung. Im Gegensatz zu anderen Comics – im deutschsprachigen Raum z. B. In meiner Erinnerung war mehr Streichorchester von Julia Hoße (2018) oder Bianca Schaalburgs Der Duft der Kiefern. Meine Familie und ihre Geheimnisse (2021) – hast du dich dafür entschieden, das alles nicht zu zeigen. Du lässt die Leute von den Schrecknissen erzählen, aber wir sehen sie nicht. Was bedeutet es für uns als Lesepublikum, dass du diese traumatischen Szenen nur als Text präsentierst, nicht in Bildern? Ist das eine Aufforderung an unsere Vorstellungskraft oder der Versuch, die alten Menschen zu schützen und nicht ihre schwierige Vergangenheit, sondern eher ihr Überleben zu betonen?

CM: Ich habe die ja kennengelernt im Frieden, wir hatten einen geschützten Raum und da haben die mir das anvertraut. Und ich saß ganz oft völlig… Also nachdem ich die Geschichte mit dieser Zwangssterilisation gehört hatte, wo Frau Vogel dann tatsächlich auch ihren Pullover hochgenommen und ihre Narben gezeigt hat, da war ich wirklich völlig fertig. Den Rest des Tages habe ich geguckt, wie ich irgendwie meine Arbeit noch hinkriege. Diese Situation von Krieg und KZ… Oder die Situation von Frau Schneider, beim Bombenalarm zu überlegen: Nehme ich mein Kind jetzt mit oder schicke ich es schon vor – und dann sehe ich es nie wieder… Das ist ja etwas, was ich niemals erlebt habe, dafür habe ich keine Bilder gehabt. Da habe ich nur das, was sie mir erzählt haben, was ja auch schon reicht. Ich habe nie drüber nachgedacht, ob ich diese Situationen jetzt zeichne – gar nicht.

IKF: Das ist vielleicht auch eine gute Zurückhaltung. Du nimmst dir dadurch zwar das Dramatische, was vielleicht für eine grafische Erzählung attraktiv sein könnte, aber du wahrst auch einen Abstand. Du betonst eher, dass die alten Menschen das Vergangene bewältigt haben, in welcher Form auch immer, und schickst sie und auch uns als Lesepublikum nicht in diese traumatisierende Zeit zurück.

CM: Nein, das wollte ich auf keinen Fall. Ich denke, da reicht der Text völlig. Wir können ja total froh sein, dass wir so was nicht erleben mussten, erlebt haben bis jetzt.

IKF: Trotzdem gibt es manchmal so etwas wie Reibung zwischen dem, was erzählt wird und dem, was du zeigst. Ich erinnere mich an eine Doppelseite, auf der es um eine Hochzeit geht (Abb. 4).

Da zeigst du einen Brief an das Brautpaar in Sütterlin, außerdem ein Brautbild, ein ganz kitschiges Klebebild von zwei Täubchen, und darunter sieht man eine Sprechblase, in der die alte Dame erklärt: »Dass Sie keinen erwischen, der gerne säuft! […] Am besten ist, man heiratet überhaupt nicht. Ich würde das nicht mehr machen« (Müller 2022, 43). Ist die Konfrontation dieser Aussage mit den eher romantisierenden Bildern ein ironischer Kommentar?

CM: Da fand ich zum Beispiel, dass das Bild überhaupt nicht romantisiert, wenn man es sich genauer anguckt, denn die Braut steht zwischen zwei Männern. Bei der war es so, dass nicht nur der Mann getrunken hat, sondern auch der Vater, sie hat also ihr Leben mit trinkenden Männern verbracht, die sie abends immer aus irgendwelchen Kneipen holen musste und dann gehofft hat, bei Vater und Mann, dass die einfach einpennen anstatt vielleicht noch um sich zu schlagen. Also für die war das ein großes Thema, dass ich nicht heirate und wenn, dann ganz doll aufpasse, dass ich keinen erwische, der trinkt. Es ist gar nicht unbedingt ironisch gemeint, sondern die Ehe ist ja den Frauen quasi als einziger Sinn im Leben und Rettung vor was auch immer versprochen worden, und dann ist sie ganz oft einfach nur schrecklich gewesen. Diese Frauen wären, hätte es die Möglichkeit gegeben, ohne Männer besser dran gewesen, weil die eben im Krieg waren oder mit ihrer Aufgabe in der Gesellschaft nicht zurechtkamen und deswegen so viel trinken mussten. Also es ist nicht unbedingt ironisch.

IKF: Eher entlarvend oder vielleicht ideologiekritisch oder geschlechterpolitisch?

CM: Ja, geschlechterpolitisch. Die Ehe ist für die Frauen in der Zeit nicht das gewesen, wofür sie ihnen verkauft worden ist. Und wie gesagt, auch Frau Neumann, die nie geheiratet hat – also ich hatte keine Frau, die unglücklich nicht verheiratet war. Ich habe nur Frauen kennengelernt, die zufrieden mit ihrem Leben ohne Männer gewesen sind.

IKF: Das ist ja wirklich ein klares Statement. Spielt da auch der regionale Kontext eine Rolle? Du hast ja in einer hessischen Kleinstadt mit Bewohner_innen gesprochen und in der Großstadt Berlin. Hatte das Auswirkungen auf Vorstellungen von Berufstätigkeit, Ehe und Selbständigkeit, gibt es einen Stadt-Land-Unterschied?

CM: Die Frauen in der Stadt waren auf jeden Fall selbstbewusster. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann ›stärker‹, weil…. was ist eine starke Frau? Aber sie sind selbstbewusster aufgetreten und offensiver. Die alleinstehende Frau vom Land war Frau Neumann. Die hat nicht geheiratet, weil klar war, sie kümmert sich um ihren Bruder, den Pfarrer. Obwohl, das stimmt auch nicht, denn die Chefsekretärin war auch nicht aus Berlin. Also ich weiß nicht, ob es da Stadt-Land-Unterschiede gibt, aber ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass die Frauen in Berlin, die auch während des Krieges in Berlin waren, sich nichts haben erzählen lassen. Die waren sehr selbstbewusst. Und die Frauen vom Land waren eher bescheiden, aber sie haben sich auch beschwert in dem Sinn, dass sie von anderen Leuten erwartet haben, dass sie Sachen für sie regeln. Die Frauen im Altenheim in Berlin-Kreuzberg sind niemals davon ausgegangen, dass irgendwer anders für sie irgendwas regelt, sondern die haben ihre Sachen selbst geregelt. Und wenn es nur so eine kleine Situation gewesen ist. Ich weiß noch, da saßen ein paar am Tisch und ich habe dreien von vieren Tschüss gesagt und die vierte vergessen, und von der kam dann: ›Hau doch ab, hau ab!‹, und ich bin sehr erschrocken, denn ich bin ja ein freundlicher, höflicher Mensch und meinte zu Frau Soundso: ›Was ist denn los?‹ ›Ja, denen sagst du Tschüss und mir nicht! Hau ab! Kannste vergessen, dass ich das nächste Mal zu deiner Gruppe komme!‹ Und dann musste ich mich bei ihr wirklich ernsthaft entschuldigen.

IKF: Ist eigentlich schön, dass sie das einfordert und nicht heimlich beleidigt ist.

CM: Genau. Ich weiß nicht, ob es sich verallgemeinern lässt, aber vielleicht ist das der Unterschied: Die Frauen auf dem Land wären heimlich beleidigt gewesen. Und in Berlin ist mir immer total klar gesagt worden, was ich richtig mache und was nicht, also vor allem, was nicht. Und dann musste ich mich dem stellen.

IKF: Welche Bedeutung hatte eigentlich deine Kunsttherapie? Von Frau Zimmermann sind nur Bilder zu sehen, die sie vermutlich in deiner Gruppe gemalt hat, und keine Erzählungen. Andererseits entsteht der Eindruck, dass du sehr viel Zeit mit Zuhören verbringen konntest. Wann hast du als Kunsttherapeutin gearbeitet und inwiefern spielte das für die Bereitschaft, etwas aus dem eigenen Leben zu erzählen, eine Rolle?

CM: Ich bin in beiden Heimen auf einer Ergotherapie-Stelle gewesen. Ich hatte zweimal in der Woche Malgruppe, wo ich erst Vertrauen aufbauen musste, bevor die Bewohner_innen sich darauf eingelassen haben. Das haben sie erst gemacht, nachdem sie mich kannten und wussten, ich will ihnen nichts Böses. Sonst hatte ich eine Bingo-Gruppe, eine Bewegungsgruppe und war beim Singen dabei. Und diese Gespräche, in denen ich wirklich dasaß und zuhören konnte, haben immer stattgefunden, wenn ich die Leute allein in ihren Zimmern besucht habe. Mit denen habe ich auch gesungen. Ich hatte viele bettlägerige Patient_innen, zu denen ich mit meinen Gedichtbänden hingegangen bin. Gedichte waren ganz, ganz wichtig, und Liedtexte. Also Texte, die sie von früher kannten. Das fällt für mich auch unter Kunsttherapie.

IKF: Inwiefern haben die alten Menschen über so etwas wie Lebensende, Warten auf den Tod oder Vorbereitung auf das Sterben nachgedacht und davon erzählt?

CM: Eigentlich war allen bewusst: Das ist hier die letzte Station in ihrem Leben. Ganz viele waren damit einverstanden und wären auch damit einverstanden gewesen, bald zu sterben. Entweder in einem guten Sinne, dass sie sagen: Wenn die Zeit so weit ist, ist es so weit. Manche waren auch ganz unglücklich, dass sie noch am Leben sind, weil sie nicht wussten, warum sie noch da sind, weil alle Bekannten und Verwandten schon gestorben waren. Frau Wolf zum Beispiel saß in ihrem Zimmer und hat sich erinnert. Sie hat an nichts mehr teilgenommen, war von der aktuellen Welt eigentlich schon abgekoppelt. Sie sagte auch: ›Ich sitze hier die Tage und denke an früher‹. Damit war klar, jetzt passiert nichts Neues mehr in ihrem Leben, da kommt nichts mehr dazu. Oder so wie Frau Neumann, die sagte: ›Ich habe mein Leben mit meinem Bruder verbracht‹. Das war für sie ein Riesenthema, dass dieser Bruder, obwohl er jünger war, vor ihr gestorben ist. Sie war eigentlich mit allen Entscheidungen von Gott im Reinen, aber mit dieser nicht. Das fand sie nicht gut. Sie wollte nicht ohne ihren Bruder sein. Es war nicht dramatisch, aber es machte einfach für sie keinen Sinn.

IKF: Gibt es von den Menschen jemanden, der dich besonders beeindruckt hat oder ein Lebensfazit, das Dir besonders nahe gegangen ist?

CM: Also mich haben die Menschen sehr beeindruckt, die trotz ihres schweren Lebens eine positive, gütige Einstellung hatten. Zum Beispiel Frau König, die mit ihrem Vater in Ponte Tresa gelebt hatte. Es war wirklich so, dass sie unter ganz doofen Umständen aus ihrer Wohnung raus und vom Krankenhaus direkt ins Heim musste, aber sie hat viel gelacht, war zufrieden. Also es gab schon viele alte Leute, die mit allem unzufrieden waren und an allem rumgemeckert haben. Aber es gab auch viele, die im Reinen mit allem waren, egal wie schwer die Situation von außen gesehen war. Die haben mich am meisten beeindruckt, die so eine Grundzufriedenheit oder Ruhe in sich hatten, die nicht die ganze Zeit gehadert oder sich beschwert haben.

IKF: Gibt es Comicseiten, die dir besonders wichtig sind?

CM: Meine Lieblingsseiten sind die, wo auf der einen Seite Herr Mahler sich mit mir über seine Frau unterhält, und auf der anderen Seite die Chefsekretärin an mir rummeckert: falsche Frisur, falscher Pullover, keinen vernünftigen Mann und auch schon gar keine vernünftige Arbeit (Abb. 5).

Die sind witzig, und meine Arbeit war ja ganz oft auch lustig. Denn im Heim sein ist nicht automatisch bedrückend und schwierig. Deshalb habe ich auch ganz am Ende diese beiden Alten, wo der eine sagt: ›Na wie soll‘s mir gehen? Scheiße natürlich – wie können Sie fragen, ist doch klar‹, und die andere sagt: ›Meine Tage hier sind ruhig und ich bin zufrieden‹. Natürlich sind viele Geschichten sehr traurig, weil die Menschen in einer schwierigen Zeit gelebt haben, aber trotzdem waren wir im Heim nicht die ganze Zeit von früh bis spät traurig und bedrückt. Sondern es gab viele lustige Situationen und auch der Umgangston war meistens zwar nicht flapsig, aber freundlich. Deswegen sind das meine Lieblingsseiten, weil sie das Spektrum verdeutlichen.

IKF: Ich vermute, die Bewohner_innen selbst haben diesen Comic nicht mehr sehen können?

CM: Nein, die sind alle schon gestorben. Ich wollte eben nicht, dass alles von ihnen verschwindet – wenn sie tot sind, dass dann auch diese besonderen Geschichten alle weg sind. Ich wollte was für sie aufheben. Und obwohl die Geschichten traurig sind, ist es eigentlich kein trauriges Buch.

IKF: Ja, den Eindruck hatte ich beim Lesen auch. Und zugleich ist dein Comic ein Angebot, die individuellen Geschichten einer Generation ins kulturelle Gedächtnis zu überführen.

_______________________________________________________

Bibliografie

- Domingo, Sheree (A): Ferngespräch. Zürich: Edition Moderne, 2019.

- Drushba Pankow [= Alexandra Kardinar (C) und Volker Schlecht (W, P)], unter Mitarbeit von Andreas Thelen-Eiselen (W) und Pater Alexander Holzbach (W): Und wenn die Wahrheit mich vernichtet – Pater Richard Henkes im KZ Dachau. Friedberg in Bayern: Pallotti, 2019.

- Hoße, Julia (A): In meiner Erinnerung war mehr Streichorchester. Frankfurt a.M. u.a.: Büchergilde Gutenberg, 2018.

- Morsbach, Petra: Ein Haus mit vielen Fenstern von Charlotte Müller. Leibinger-Stiftung. https://www.leibinger-stiftung.de/de/comicbuchpreis/preistraeger-und-finalisten-2021/. Letzter Zugriff am 04.04.2022.

- Müller, Charlotte (A): Ein Haus mit vielen Fenster. Gesammelte Lebensgeschichten. Mannheim: Kunstanstifter, 2022.

- Platthaus, Andreas: Von der Würde alter Menschen. In: FAZ Blogs Comic, 21.02.2022. https://blogs.faz.net/comic/2022/02/21/von-der-wuerde-alter-menschen-1846/. Letzter Zugriff am 04.04.2022.

- Schaalburg, Bianca (A): Der Duft der Kiefern. Meine Familie und ihre Geheimnisse. Berlin: avant-verlag, 2021.

- Weyhe, Birgit (A): Im Himmel ist Jahrmarkt. Berlin: avant-verlag, 2. Aufl. 2013.

Abbildungsverzeichnis

- Abb. 1: Charlotte Müller: Ein Haus mit vielen Fenstern. Gesammelte Lebensgeschichten (2022), o. P. [S. 65].

- Abb. 2: Charlotte Müller: Ein Haus mit vielen Fenstern. Gesammelte Lebensgeschichten (2022), o. P. [S. 22–23].

- Abb. 3: Charlotte Müller: Ein Haus mit vielen Fenstern. Gesammelte Lebensgeschichten (2022), o. P. [S. 50–51].

- Abb. 4: Charlotte Müller: Ein Haus mit vielen Fenstern. Gesammelte Lebensgeschichten (2022), o. P. [S. 42–43].

- Abb. 5: Charlotte Müller: Ein Haus mit vielen Fenstern. Gesammelte Lebensgeschichten (2022), o. P. [S. 52–53].