Die Gespenster der Comics

Ole Frahm (Frankfurt am Main)

»Lire/DĂ©lire.«: Lesen/Delirieren. Lesen/Entlesen. So beginnt Alain Rey das Kapitel âșConsommationâč in Les Spectres de la bande (Rey 1978, 46). Jede LektĂŒre der Comics und ihrer SelbstreflexivitĂ€t steht vor der Frage, was diese LektĂŒre liest oder ob sie zwischen den Bildern, den Schriften, den Blasen, Sternen und Linien zu delirieren beginnt, weil sie die opaken Fugen zwischen den Panels nicht vollstĂ€ndig entziffern kann und die noch so figĂŒrlich konturierten Figuren etwas Abwesendes aufrufen. Als fĂŒhrten die plan und materiell gedruckten Linien und FlĂ€chen ein Eigenleben, fĂŒr das es gleich zu sein scheint, ob sie schwarz auf weiĂ im Falle vieler Strips oder schwarz auf farbig im Falle vieler Comic-Hefte auftreten. In seinem Essai sur la B. D. verzichtet Rey auf eine ErlĂ€uterung des Titels Les Spectres de la bande. Im Delirium des Lesens und im Lesen des Deliriums erscheinen die Gespenster, sie mĂŒssen nicht eigens beschworen werden, sondern kommen zur Unzeit, weil im Comic die Zeit aus den Fugen ist â oder in den Fugen aufgesogen. Diese Gespenster der Comics sind Elemente der Selbstreflexion, Elemente der Selbstkritik der eigenen LektĂŒre, der eigenen Wahrnehmung, die gar nicht so eigen ist, sondern von etwas Anderem, Fremden, eben Gespenstischen durchsetzt wird, etwas Materiellem, das zugleich anwesend ist â und nicht anwesend. Comics lesen, lire, heiĂt also ĂŒber Comics delirieren, dĂ©lire, weil etwas unlesbar bleibt, obwohl oder weil es ganz sichtbar ist, etwas, ĂŒber das aufgrund seiner Fremdheit nur Vermutungen angestellt werden können. Das Delirieren stellt jede Selbstreflexion des Lesens in Frage, weil es sich zwischen Bildern und Schriften verliert und nicht noch einmal die eigene Praxis spiegelt, sondern vielmehr in der Reflexion der zerstreuten Zeichen immer auch ein wenig geblendet wird. Oder bildet das Delirieren die wahre SelbstreflexivitĂ€t des âșLesensâč der Comics, weil erst im Delirieren die AktivitĂ€t des Lesens als uneinheitliche AktivitĂ€t sichtbar und selbst lesbar wird, die sich im Wechsel zwischen Bild und Schrift, in der LektĂŒre der Fugen verliert und sich zwischen den Zeichen zerstreut â und so vermeidet, sich der ein oder anderen Projektion zu ĂŒbergeben?

Anders gefragt: Wie zĂ€hlen Comics zu dem von Guy Debord konstatierten Spektakel? »Da, wo sich die wirkliche Welt in bloĂe Bilder verwandelt, werden die bloĂen Bilder zu wirklichen Wesen und zu den wirkenden Motivierungen eines hypnotischen Verhaltens« (Debord 1996, 19). WĂ€re das Delirieren Reys ein Versuch, sich dieser Hypnose zu entziehen â und doch die Bilder als wirkliche Wesen, materielle Gespenster, zu erkennen? Entsteht im Wechsel zwischen Lesen und Delirieren eine ReflexivitĂ€t jenseits von Projektion und Hypnose, welche die »durch das Spektakel prinzipiell geforderte Haltung« durchkreuzen kann und »die passive Hinnahme« (Debord 1996,âŻ17) durch die »TĂ€tigkeit der Menschen, der Neubetrachtung und der Berichtigung ihres Werkes« (Debord 1996, 19) ersetzt? Diese ReflexivitĂ€t erlaubte so durchaus anders als das Spektakel einen Dialog, allerdings einen Dialog mit bloĂen Bildern, die zu wirklichen Wesen geworden sind und so gerade unwirklich wirken: Gespenstern.

Elemente der SelbstreflexivitÀt

Die Gespenster treten in Konstellationen auf, in Konstellationen der LektĂŒre und des Deliriums, aber wie lĂ€sst sich dies reflektieren, ohne nicht selbst zum Gespenst oder wahnsinnig zu werden? Formen der SelbstreflexivitĂ€t im Medium Comic lautete der Titel des Workshops im MĂ€rz 2017, fĂŒr den die erste Fassung der folgenden Zeilen entstanden ist. Mit der Reflexion der SelbstreflexivitĂ€t verhĂ€lt es sich ein wenig wie mit Charlie Browns Versuch, einen Drachen steigen zu lassen: Stets gibt es einen Schneemann oder einen Baum, in dem sich die Schnur des Drachen verheddern kann oder der Drachen gefressen wird. Es gibt keine Alternative dazu, den Drachen immer wieder steigen zu lassen (Charlie Brown gibt nicht auf), aber es gibt auch keinen Strip, in dem er sich nicht verheddert (immer ist ein Hindernis da, durch das ein Aufsteigen des Drachens verunmöglicht wird). Die Formen der SelbstreflexivitĂ€t scheinen mir konstitutiv fĂŒr die Form des Comics zu sein (wenn es sich denn um eine Form handelt), wodurch die Ebenen der Reflexion durcheinandergeraten. Die Formen der SelbstreflexivitĂ€t zudem als zentralen Gegenstand zu untersuchen, wird durch die immer von der schon geschehenen Zerstreuung der Zeichen, der Seiten, der Auflagen unterbrochen und vervielfĂ€ltigt und so ihrer ZentralitĂ€t beraubt. SchlieĂlich wird die Reflexion durch die epistemologisch notwendige Begrenztheit der eigenen Selbstreflexion eingeschrĂ€nkt. Sie ermöglicht sicherlich, auf vorgenommene fremde oder eigene Positionierungen zurĂŒckzuschauen, diese zu verfeinern, erneut zu verteidigen oder ganz aufzugeben. Gleichzeitig unterliegt sie in dem durch eben diese Selbstreflexion erworbenen Wissen einer Tendenz, einem gewissen Standpunkt, »sagen wir nicht eines Klassenstandpunkts, wie man frĂŒher tat, sondern die SingularitĂ€t eines Orts in der Rede, eines Orts der Erfahrung und eines Bandes der Abstammung, Orte und Bindungen, von denen allein aus man sich dem Gespenst zuwenden kann« (Derrida 1995, 30), wie der SchĂŒler Louis Althussers, Jacques Derrida, in seiner LektĂŒre von Marxâ Gespenster formuliert. Dieses Gespenst, dem âșmanâč sich hier zuwendet, ist tatsĂ€chlich nicht nur eines, sondern es ist immer schon mehr als eins, zerstreut und gebrochen, ein WiedergĂ€nger, dessen »Kommen und Gehen«, wie Derrida anmerkt, sich »nicht kontrollieren« (Derrida 1995, 28) lĂ€sst: Hamlets Vater, Karl Marx oder, wie in unserem Falle, die vervielfĂ€ltigten, gespenstischen Comicfiguren.

Drei Fragen scheinen in diesem Zitat fĂŒr die im Folgenden zu formulierenden Elemente der Selbstreflexion in einer Konstellation auf: erstens die Frage nach der LektĂŒre und ihrem Ort, von wo aus oder wie können wir uns »dem Gespenst zuwenden« â beendet ein solches GespenstergesprĂ€ch nicht das Zuschauen? Dies fĂŒhrt zweitens zur Frage der PerformativitĂ€t der Zeichen im Comic als einer Konstitutionsbedingung fĂŒr deren SelbstreflexivitĂ€t, was, wie Judith Butler gezeigt hat, immer auch die Frage nach der MaterialitĂ€t der Zeichen oder der Materialisierung beinhaltet. Und bevor diese Diskussion der SelbstreflexivitĂ€t sich in einem linguistischen Sprachspiel verliert, erscheint drittens die Frage nach Marx als Frage nach der SingularitĂ€t eines Ortes in der Rede oder eines Zeichens auf der Seite aufgrund seiner Reproduzierbarkeit â als Frage nach dem historischen Ort der SelbstreflexivitĂ€t. Deshalb ist schlieĂlich, als vorlĂ€ufige Antwort auf diese Fragen, eine kurze Geschichte der SelbstreflexivitĂ€t im Comic zu skizzieren.

Mit Gespenstern sprechen

In Marxâ Gespenster erinnert Derrida daran, dass Gelehrte und Intellektuelle stets »glauben, es genĂŒge zuzusehen« â als Spectateur, Zuschauer, ein Begriff, der nicht zufĂ€llig an den des Spectacle, des Spektakels, erinnert, wie ihn Debord fĂŒr »die hauptsĂ€chliche Produktion der heutigen Gesellschaft« geprĂ€gt hat (Debord 1996, 18; Herv. im Orig.). Weil der Gelehrte glaube, es genĂŒge zuzusehen, folgert Derrida:

Ein traditioneller scholar glaubt nicht an Gespenster â und auch nicht an das, was man den virtuellen Raum [âŠ] des Gespenstischen nennen könnte. Es hat nie einen scholar gegeben, der als solcher nicht an die scharfe Trennung [âŠ] von Faktischem und nicht Faktischem [geglaubt hĂ€tte], Lebenden und nicht Lebendem, an die Opposition zwischen dem, was prĂ€sent ist, und dem, was es nicht ist, zum Beispiel in der Form des GegenstĂ€ndlichen (Derrida 1995, 29).

Vielleicht hatte sich die Wissenschaft deshalb so lange mit den Comics schwergetan und erst begonnen, diese zu systematisieren, als sie endlich ĂŒber die Comics sprechen konnte und nicht mehr â aufgrund welcher Affekte, die eine Selbstreflexion ihrer SelbstreflexivitĂ€t störten, auch immer â mit den Comics sprechen musste â oder mit Rey formuliert, nachdem die Angst vor dem Delirium im zuschauenden Lesen gebannt worden war (vgl. dazu ausfĂŒhrlicher Frahm 2017).

Die Figuren der Comics, deren wiederholte Zeichnungen, Figuren wie der Schneemann, The Heap, wenn es nicht gleich Gespenster wie The Spectre oder seltsame Wesen wie die Mumins sind, stellen die von Derrida benannte Opposition zwischen Faktischem und Nicht-Faktischem in der Form des GegenstĂ€ndlichen, der MaterialitĂ€t der Zeichen in Frage. Gerade an der Grenze zur Formlosigkeit, die manche dieser Figuren auszeichnet und die diese nicht selten mit dem WeiĂ zwischen den Panels, den Fugen, teilen, geben sie »die Möglichkeit des Gespensts zu denken« (Derrida 1995, 31). Es wĂ€re sicherlich ĂŒbertrieben zu sagen, dass die Geschichte der Comics eine Geschichte solcher Gespenster wĂ€re, dass die Geschichte der Comics von diesen Figuren am Rande der FigĂŒrlichkeit heimgesucht werden, ist hingegen kaum zu bezweifeln. Denn beim Gespenst verlieren sich die Konturen wie im Schnee und diese Konturen werden als Mittel reflektiert, die Figuren stereotyp wiederholen zu können.

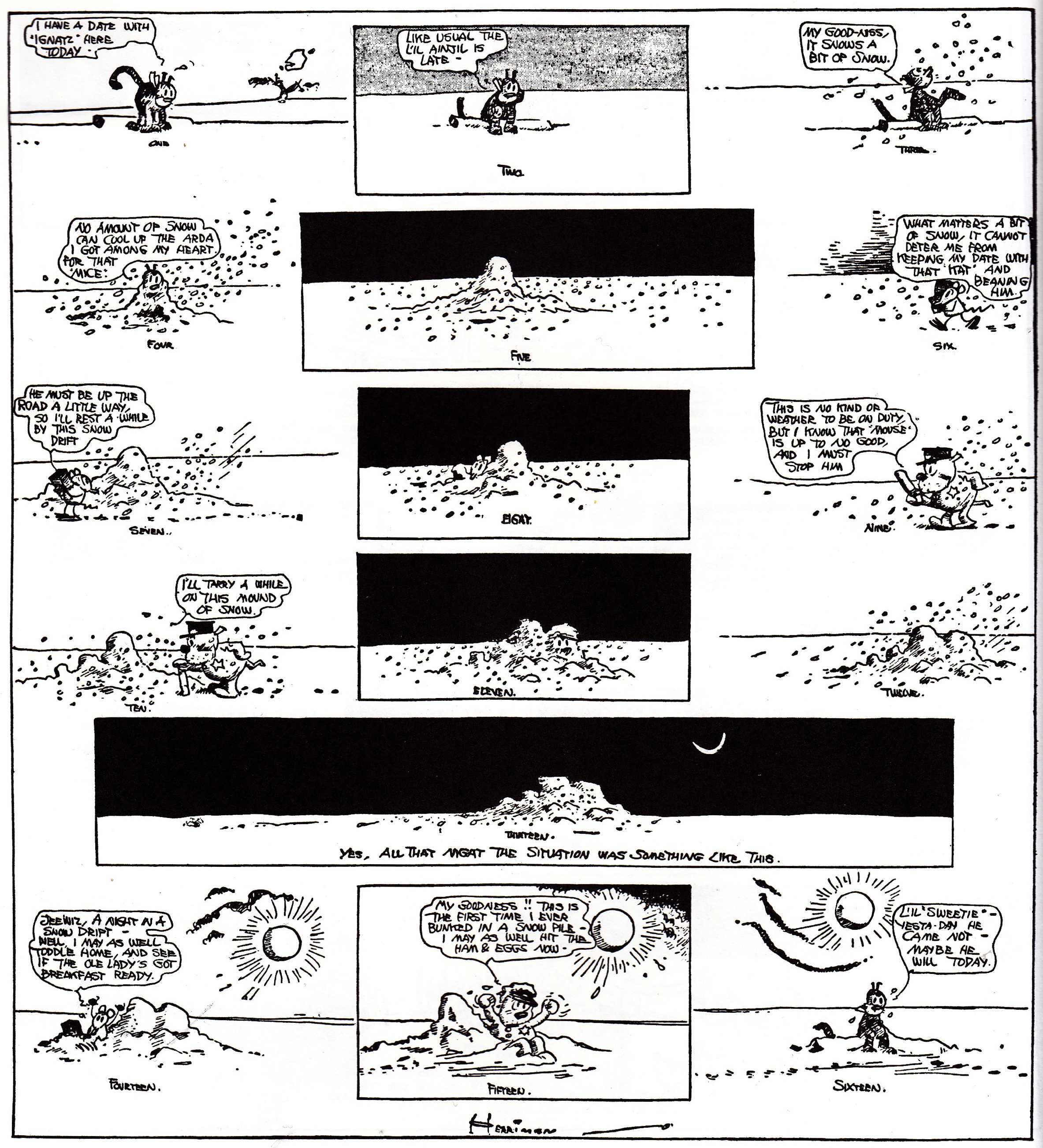

Auf der schwarz-weiĂen Sonntagsseite vom 29. Februar 1920 bezeichnet George Herriman das Gespenstige der Comicfigur mit dem Schnee in der weiĂen WĂŒste Coconino Countys (Abb. 1). Nacheinander werden die Figuren Krazy Kat, Ignatz Mouse und Offissa Pupp so eingeschneit, dass sie einander nicht erkennen. In der Erstarrung oder genauer: der Konturlosigkeit des Schnees ist es möglich, dass die drei Figuren, sonst miteinander durch Begehren, Ziegelsteine und Unterwerfung verbundenen, nebeneinander friedlich ausharren können. Indem sie ihre Auszeichnung verlieren, ihre Nasen, ihre SchwĂ€nze, ihre Schraffuren, werden sie gespenstisch gleich â der Anlass fehlt, der das sonst sich in Gang setzende MachtgefĂŒge reproduziert.

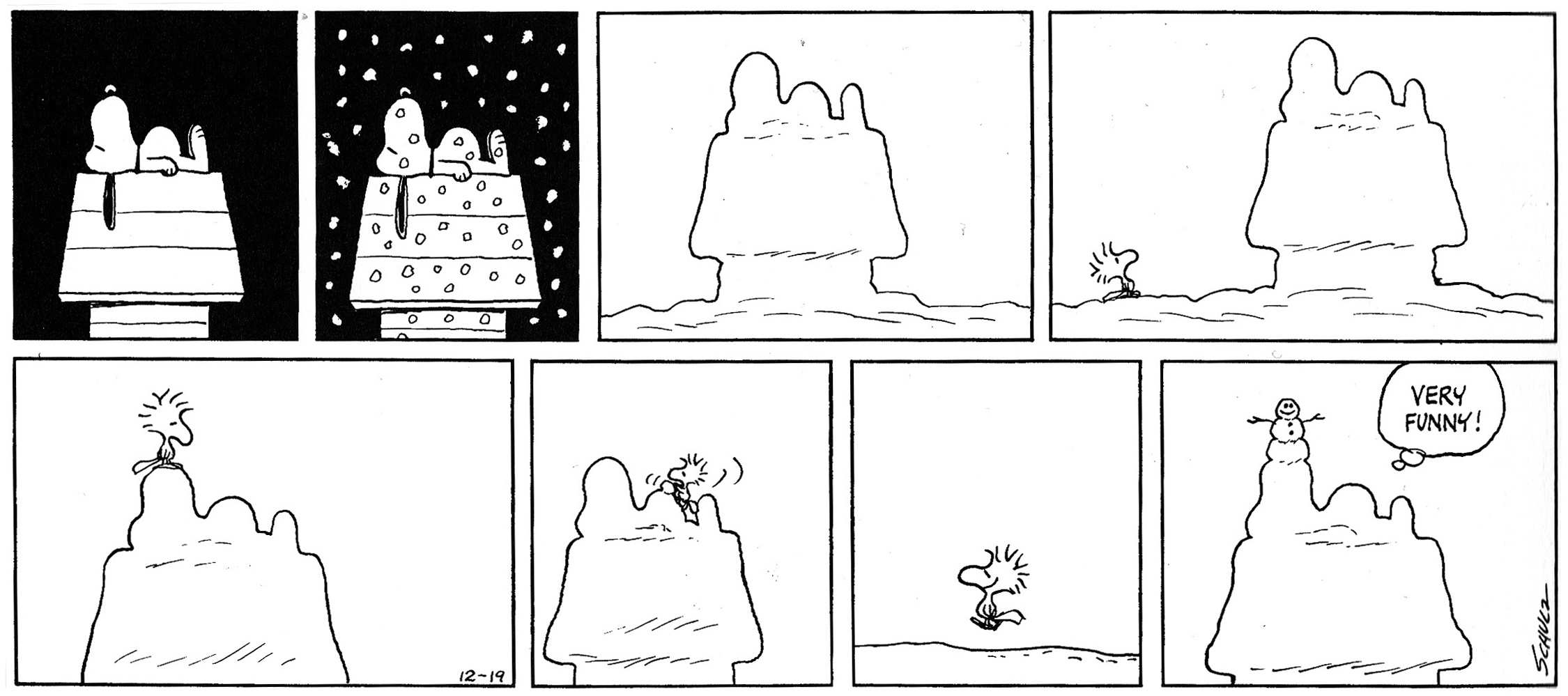

Ob der sehr aufmerksame Charles M. Schulz, als er diese Sonntagsseite vom 19. Dezember 1971 zeichnete (Abb. 2), die frĂŒhe Krazy Kat-Seite, gekannt haben kann, die immerhin zwei Jahre vor seiner Geburt erschienen war, mĂŒsste in seinem Nachlass geprĂŒft werden. Die Figur des Schnees spielt in seinen Zeichnungen immer wieder eine prominente Rolle, vor allem um den Hund Snoopy einzuschneien, dessen drei Erhebungen â Nase, Bauch und FĂŒĂe â an die Trias von Krazy Kat entfernt erinnern und hier durch seine vorrangige Reflexionsfigur der Comicfigur, den Schneemann, gekrönt wird. Denn obwohl Snoopys Nase, Snoopys Schwanz, Snoopys Ohren verschwinden, bleibt die Kontur seiner Figur lesbar. Die Konflikte haben sich verĂ€ndert, in der Vorortfantasie der Peanuts bleibt die Polizei auĂen vor â aber die Grenze der Figur, ihre im Comic immer drohende Auflösung wird in der Figur des Schneemanns sichtbar gehalten â darauf ist zurĂŒckzukommen.

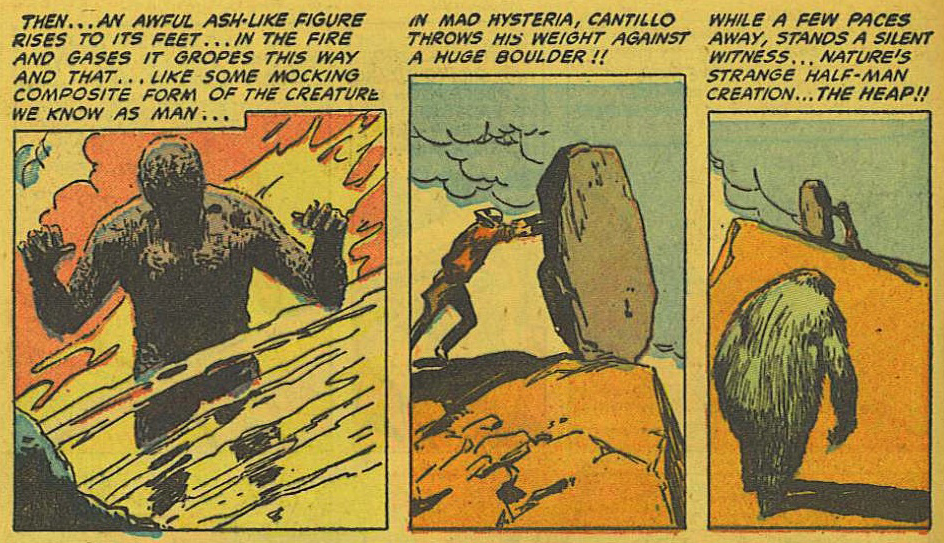

The Heap, der Haufen, ist eine golemartige Figur, die in den 1940er Jahren in Airboy Comics auftaucht. Sie ist aus verschiedenen GrĂŒnden interessant: unter anderem spricht dieser Haufen nicht, er ist â ein in den polnischen SĂŒmpfen abgestĂŒrzter deutscher Pilot â in ĂŒber zwanzig Jahren etwas zwischen Mensch und Pflanze geworden und wie spĂ€ter The Man-Thing von Marvel mit groĂer Empathie ausgestattet. In dem ersten Panel dieser â wie alle Geschichten von The Heap â titellosen Story vom Februar 1951 ist zu sehen, wie dieser Haufen mit einer anderen Figur durch den Schnee geht, dieser anderen Figur monströs an der Grenze zur Formlosigkeit vorangeht, im Schnee fast seine Konturen verliert, fast zu einem Schneemann wird (Abb. 3). Dieser Haufen aus Linien vor der Landschaft aus Linien und Schraffuren reflektiert an der Grenze zur Form die Comicfigur, die sich oftmals gerade durch klare Konturen auszeichnet (vgl. Krafft 1978, 41).

Noch klarer oder konturloser wird das Gespenstische dieses Haufens in der Geschichte The Lava Man konturiert, die im August desselben Jahres erschienen ist. Zwei junge Forscher begeben sich zu einem Vulkan, der »Königin der Anden«, beide lieben dieselbe Frau, aber nur einer wird sie bald heiraten. Der andere hĂ€lt das Seil, mit dem sich der zukĂŒnftige BrĂ€utigam abseilt, und lĂ€sst es einfach los, »and the form of the ill-fated Julio lands on a lava ledge far below«. Die Betonung der Form des Menschen kĂŒndigt die Wiederkehr des Toten an, der seine menschlichen Konturen als Lava-Mann verliert, »an awful ash-like figure [...] like some mocking composite form of the creature we know as man« (Abb. 4). Diese Figur ist nicht mehr eine, sie ist eine Mischung, deren Konturlosigkeit die Form des Menschen verhöhnt: eine Parodie des Menschen. Zwar sind Arme, Beine, Kopf und Körper erkennbar, sie haben aber als Asche jede Kontur verloren. Mockery, die Verhöhnung, wurde immer wieder den Comics vorgeworfen, die in ihren Karikaturen das Bild des Menschen verzerren, wenn nicht, wie Michael Hein in seiner Studie Der Affe im Spiegel (1991) vorschlĂ€gt, die Menschheit als Zerrbild ihrer selbst verstanden wird. Aber der Lava-Mann wird auch dem Haufen Ă€hnlich, der immer wieder als »worldâs strangest creature and a mockery of nature« vorgestellt wird (z. B. Airboy Comics #66, August 1949, vgl. Thomas 2013, 2, 96). The Heap verhöhnt die Natur, aber auch die Vorstellung von einer natĂŒrlichen Darstellung des Menschen. Die VervielfĂ€ltigung des Formlosen wird fortgesetzt, indem der Mörder einen ovalen Stein stemmt, der nicht zuletzt aufgrund der Folge der drei schmalen, höheren Panels wie eine dritte Figur zwischen dem Lava-Mann und The Heap erscheint, der die Wiederholung des Mordes beobachtet.

Am Ende der Geschichte stĂŒrzt der Mörder selber in den Vulkan, um wie der zuvor von ihm Ermordete als Lava-Mann wiederzukehren (Abb.âŻ5). Dieses Motiv wiederholt parodistisch die Wiederholung der Comicfiguren von Panel zu Panel selbst â und verhöhnt die Vorstellung einer einheitlichen IdentitĂ€t: Die beiden Lava-MĂ€nner sind nicht voneinander zu unterscheiden. Sie werden konturlos. Der Bösewicht will sich an seinen Mördern, Indianern, die er zuvor durch einen kaltblĂŒtigen Mord zwingen wollte, in den Vulkan zu steigen, rĂ€chen und den Lava-Strom auf ihr Dorf lenken.

Doch der Haufen, der wie in vielen anderen Geschichten als DoppelgĂ€nger seiner Gegner erscheint, durchschaut den Plan und vermag den Lava-Mann davon abzuhalten. Ein Kampf zwischen Grashaufen und Stein entbrennt (Abb. 5), ein Kampf zwischen organisch und anorganisch, jeweils aber ehemals menschlich, und damit die Frage nach dem Menschlichen und seiner Figur stellend. Die Serie der ersten drei Panels der Seite wiederholt die Serie der drei Panels, in der zuerst der erste Lava-Mann, dann der ovale Stein und schlieĂlich The Heap parallelisiert werden, doch farblich haben sich Himmel und Erde verkehrt: Ist in der ersten Serie die Lavawolke graugrĂŒn und der Boden orange, kĂ€mpfen die beiden Halbwesen in der zweiten Serie unter einem orangen Himmel auf graugrĂŒnem Steinboden. So Ă€hnlich die Wesen sind, so unterschiedlich ist der Kampf und seine Ziele zu werten. Wie der Text berichtet, gelingt es dem fast geschlagenen Haufen, den Lava-Menschen in die graugrĂŒne Lavawolke zu schleudern, aus der dessen Hand hilfesuchend ragt und aus der er nicht zum zweiten Mal aufsteigt, sondern in der sich nun das Konturlose ins Formlose auflöst.

Es fĂ€llt schwer, nicht zu vermuten, dass auf diesen Seiten der Prozess der Produktion der Comicfiguren selbst reflektiert wird â denn in der gezeichneten, wiederholten MaterialitĂ€t können sich menschliche Figuren konturieren, aber ihnen eignet zugleich â wie den in diesem Fall gelblichen, farblich an verwelkte BlĂ€tter erinnernden Fugen zwischen den Panels â grundsĂ€tzlich etwas Konturloses, etwas Unförmiges, das die Kontur zwar einschlieĂen kann (und auch in diesem Fall einschlieĂt), das aber als OberflĂ€che streng genommen unförmig bleibt. Die unförmigen OberflĂ€chen zwischen den Panels dringen in dieser Geschichte als Unförmiges in die Panels und werden Teil der Handlung.

Als gezeichnete Figuren sind diese zweifelsohne faktisch, sie sind mit Airboy Comics an die Zeitungskioske gekommen â aber wer wollte bezweifeln, dass sie nicht faktisch sind? Leben Sie? NatĂŒrlich lebt dieses Halbwesen The Heap, er lebt weiter, er ist in gewisser Weise wie alle Comicfiguren und anders als die Menschen unsterblich. Die Zeichner der Serie haben lĂ€ngst das Zeitliche gesegnet, wĂ€hrend der Haufen erst vor wenigen Jahren wieder gedruckt wurde (vgl. Thomas 2012, Thomas 2013, 2 u. 3). Es ist nicht ohne Ironie, dass es in der Geschichte vom Lava-Mann auch darum geht, sich durch die Lava zu verjĂŒngen, es gelingt dem Bösewicht aus dem Rauch des Vulkans eine VerjĂŒngungskur herzustellen.

Der alte, gebrechliche Carl Tyseler wagt gegen das Anraten seiner Freunde eine Kur in diesem GerĂ€t, das um ihn herum eine Art Panelrand zeichnet, aus dem er sozusagen alterslos wie nahezu jede Comicfigur austritt (Abb. 6). Dabei nimmt er die Farbigkeit dieser Glasglocke mit, sie verlĂ€sst ihn nicht. Entsprechend muss er kurz darauf feststellen, dass seine Haut hart wie Lava wird â eine andere Art Lava-Mann, dessen Visualisierung uns der Zeichner Ernest Schroeder erspart.

Tyseler fasst seine Fessel an und spĂŒrt eine feste OberflĂ€che, wie sie ebenfalls jede Comicfigur auf der OberflĂ€che der Seite auszeichnet, wĂ€hrend der Verursacher dieser Steinhaut durch das Fenster und aus dem Panel flieht, wobei seine Figur zur HĂ€lfte unsichtbar wird (Abb. 7). Sie ist unvollstĂ€ndig und verschwindet gleichsam in den Fugen.

»Ein traditioneller scholar glaubt nicht an [âŠ] den virtuellen Raum [âŠ] des Gespenstischen« (Derrida 1995, 29), aber genau einen solchen Raum suggerieren Comicfiguren wie The Heap, Krazy Kat oder Snoopy. »Es hat nie einen scholar gegeben, der als solcher nicht an die scharfe Trennung [âŠ] von Faktischem und nicht Faktischem [geglaubt hĂ€tte], Lebenden und nicht Lebendem, an die Opposition zwischen dem, was prĂ€sent ist, und dem, was es nicht ist, zum Beispiel in der Form des GegenstĂ€ndlichen« (Derrida 1995, 29).

The Heap löst eben diese scharfe Trennung auf. Faktisch sehen wir ihn als wiederkehrende Figur, die sich in die Phantasie seiner Leser_innen mengt, die aber nicht faktisch ist. Doch lĂ€sst sich das so genau trennen? Leben diese Figuren noch, oder sind sie schon versteinert? Die Comicfiguren leben, aber sie leben wie Lava-MĂ€nner, wie SchneemĂ€nner. Sie weisen Verbindungen zum Organischen auf, zur zeichnenden Hand, zum Papier, auf dem sie gedruckt sind, aber sie sind zugleich â als Zeichen â anorganisch, tot, Ă€hneln eher einem Stein. Und es ist bemerkenswert, dass das VerhĂ€ltnis zwischen Organischem und Anorganischem, Faktischem und Nicht-Faktischem, in dieser Geschichte ausdrĂŒcklich als Kampf dargestellt wird und offenbar kaum anders vorgestellt werden kann. »The two lock in combat.« Diese Zwei sind zweifellos nicht nur die beiden unförmigen Figuren, sondern auch Bild und Schrift, die immer darum kĂ€mpfen, was wir sehen und was wir lesen, ob wir sehen oder lesen â oder delirieren. Die Schrift spricht zu den Bildern, sie beschwört uns, zu sehen, was sie beschreibt, aber auch zu sehen, was wir nicht sehen, wĂ€hrend die Bilder eine andere LektĂŒre erlauben â im Delirieren ist nicht mehr klar, was es eigentlich ist, was da gegeneinander kĂ€mpft, ob mit diesen anorganischen und organischen Deformationen des Menschen nicht noch etwas anderes erzĂ€hlt wird, das 1951 aber weitgehend ungesagt bleibt oder nicht dargestellt wird.

Eine ganz andere Parodie erzĂ€hlt die grimmige Geschichte Night of the Reaper von 1971, in der Batman und Robin auf ein KostĂŒmfest geraten, und zwei GĂ€ste, die als Batman und Robin gekleidet sind, aus unterschiedlichen GrĂŒnden angegriffen werden (Abb. 8). Der fĂŒr die Angriffe verantwortliche Sensenmann erinnert mit seinem weiĂen Knochengesicht an The Spectre alias Jim Corrigan von Jerry Siegel und Bernard Baily, auch wenn dessen grĂŒnes Cape durch ein violettes ausgetauscht worden ist, er spielt auch auf Lee Falks Phantom an sowie auf das Cover von The Heap (1971), auf dem der Haufen gegen einen lila gewandeten Sensenmann kĂ€mpft (Abb. 9).

Doch was zuerst wie ein Gespenst erscheint, das anderen den Tod bringt, stellt sich als Holocaust-Ăberlebender heraus, der sich an einer Gruppe von Nazis rĂ€cht. In der GegenĂŒberstellung von Batman und dem Ăberlebenden, Doktor Gruener, erscheint der Kommandant des Vernichtungslagers als Gespenst in derselben Farbe wie die Aschewolken aus den beiden Schornsteinen, mit denen der Vernichtungsprozess angezeigt wird (Abb. 10). Auch wenn unklar bleibt, welchen Rauch der Autor Dan OâNeill eigentlich meint, als er »I [...] smell the smoke of the execution chamber« dem Ăberlebenden in den Mund legt, bilden dessen Sprechblasen selbst ortlose Wolken, die vom Stacheldraht des Bildes eingeschnitten zu werden scheinen.

Diese stereotype HĂ€ufung von Holocaust-Klischees (der KZ-Kommandant, der Stacheldraht, die Schornsteine, der Leichenberg, die Reihe ausgemergelter HĂ€ftlinge, die Peitsche) in einem Panel stellt eine Art delirierendes Lesen der Geschichte dar, bei dem alles durcheinandergerĂ€t â und sich Vernichtung und Verbrennung zu einem einzigen Prozess verdichten. Der Sensenmann verdoppelt Batman, was dieser selbst in einer bezeichnenden Verallgemeinerung oder sogar Verharmlosung der Erfahrung der Konzentrationslager erkennt: »In him I see some of myself! Like him, I lost my parents to evil« (Adams/OâNeil 1999, 61; Herv. im Orig.). Und wie Batman hat sich Doktor Gruener mit einem Umhang und einer Maske maskiert. Diese Maske, so gewohnt sie bei Batman erscheint, lĂ€sst diese Nachtfigur als Gespenst erscheinen, bei dem niemals sicher ist, woher es gerade kommt. Batman und Gruener agieren beide jenseits gesetzlicher Regulierungen und unterwerfen sich nicht der staatlichen Exekutive. Aber doch meint Batman, behaupten zu können, dass der Weg des Sensenmanns falsch ist (Adams/OâNeil 1999, 61).

Dies wird durch eine Figur verdeutlicht, die ein anderes Delirium erlebt: Zu Beginn der Geschichte wird Alan eingefĂŒhrt, der gerade sein Kunstexamen nach zwei durchwachten NĂ€chten gemacht hat â »gulping coffee and who-knows-what-else to keep his eyes open« (Adams/OâNeil 1999, 40). Wir sehen ihn, wie er ĂŒber die »floats«, die Umzugswagen mit den als Superhelden kostĂŒmierten Menschen, die sich durch nichts von den Superhelden unterscheiden, sinniert und sich wundert, warum die Umzugswagen nach Schwimmkörpern benannt werden. Seine eigenen Assoziationen beginnen zu schwimmen â und halten die Augen der Lesenden offen. Alan begegnet dem Sensenmann dreimal: Das erste Mal unbemerkt, das zweite Mal entdeckt er eines der Opfer und flieht, als der Maskierte dazukommt. Das dritte Mal steht er dem vor Batman fliehenden Gruener im Weg (Abb. 11). Hier ist der Sensenmann schon ohne Maske und will den jungen Mann zur Seite fegen, als sich dessen Halskette mit einem Davidsstern in der Sense verfĂ€ngt und Gruener wie aus einem Delirium erwacht. »W-what have I become?« (Adams/OâNeil 1999, 63). Batman warnt ihn noch, nicht zurĂŒckzutreten, aber schon stĂŒrzt der Holocaust-Ăberlebende in die Tiefe.

FĂŒr den hier monströs ĂŒberzeichneten Ăberlebenden hatte die Geschichte nicht aufgehört, er stand noch immer unter ihrer Knute: »I feel the agonies... smell the smoke of the execution chamber... listen to the helpless crying of babies...« (Adams/OâNeil 1999, 59; Herv. im Orig.). FĂŒhlen, Riechen, Hören. Der ĂŒberlebende Zeuge wird von SinneseindrĂŒcken heimgesucht, gegen die er sich nicht abdichten kann. Er sah den Mord an seinem Vater, seiner Mutter und seiner Schwester: »I saw the butcher empty his pistol into their bodies ...« (Adams/OâNeil 1999, 59; Herv. im Orig.). Diese Tat wird nicht gezeigt, die Schreie werden nicht in Onomatopoien umgesetzt. Das gespenstische Auftreten des Ăberlebenden, seine Maskierung als Sensenmann, macht das, was er gesehen hat, sichtbarer als dessen explizite Darstellung.

Was in The Heap wie eine unbewusste Wiederkehr von etwas Monströsem erscheint, ist hier, 1971, direkt als Frage thematisiert, wie mit der Zeug_innenschaft weiterzuleben ist. Der Ăberlebende wird von dem Gesehenen so heimgesucht, dass er es nicht sehen kann. Das Sehen der Morde wird durch die Klischees von Schornstein, Stacheldraht und aufgereihten Gefangenen, vor allem im Bild des lachenden TĂ€ters verblendet. Der Himmel auf diesem Erinnerungsbild ist violett wie die Farbe des Mantels vom Sensenmann, in der auch die Reihe der KZ-HĂ€ftlinge eingefĂ€rbt ist. Der Ăberlebende bleibt in der Geschichte gefangen â und sein Tod lĂ€sst diesen Schluss zu: Er muss sterben, weil die Geschichte seiner versuchten Vernichtung gegenwĂ€rtig ist.

Das KostĂŒm konturiert dieses gespenstische Gefangensein im Idiom der Superhelden, der doppelten IdentitĂ€t, der Maskierung â und Batman schaut vor einem etwas helleren violetten Hintergrund in die Tiefe, in die der Ăberlebende gestĂŒrzt ist. Im delirierenden ErzĂ€hlen bleibt offen, was faktisch und was nicht geschehen ist. Doch anders als sich vorstellen lieĂe, geht es hier offensichtlich nicht um eine Relativierung des Geschehenen, sondern darum, wie die Gegenwart von dem Vergangenen gespenstisch so heimgesucht wird, dass das faktische Geschehen im VerhĂ€ltnis zur Heimsuchung und der aus ihr folgenden Handlung eine untergeordnete Rolle spielt. Wenn das letzte Panel den toten Ăberlebenden mit dem gelben Davidsstern unter einem gelben Himmel zeigt, adressiert dies den Umgang mit dem Holocaust Anfang der 1970er Jahre, und die Frage, wie sich fĂŒr die Ăberlebenden ihr Trauma artikulieren lieĂ.

In Ich, RenĂ© Tardi, Kriegsgefangener im Stalag IIB (2013) spricht Jacques Tardi, der sich als Jugendlicher zeichnet, mit einem Gespenst, das er in diesem Comic beschwört, seinem Vater (Abb. 12). Das Tagebuch, das der Vater in seiner Kriegsgefangenschaft geschrieben hat, nutzt Tardi fĂŒr seinen Comic â es selbst wird in den seriellen Bildern zu einer Art Gespenst, weil seine jugendliche Anwesenheit, die Begleitung seines Vaters in und durch die Kriegsgefangenschaft gespenstisch ist, weil er anwesend und nicht anwesend ist, weil sein Vater in der vergangenen Situation mit ihm spricht und er ihm Fragen stellen kann â aber wie bei einem WiedergĂ€nger wird nicht jede beantwortet ... Wer aber mit Gespenstern spricht, sie vielleicht sogar beschwört â und das gilt fĂŒr die Leser_innen von Comics â gibt nicht nur seinen_ihren eigenen Standpunkt als Zuschauer_in auf, sondern politisiert ihn, indem der Wahrheitsanspruch derer bestritten wird, die im Namen der Wahrheit auf das Faktische bestehen, das keine WiedergĂ€nger kennt, und die das Politische dieser gespensterlosen FaktizitĂ€t verleugnen, mit dem sich nicht selten die Behauptung eines Sachzwangs verbindet. Tardi verhĂ€lt sich nicht als Zuschauer zur Geschichte seines Vaters und er lĂ€dt die Leser_innen ein, die Seiten auch nicht nur anzuschauen, sondern einen Standpunkt zu der gezeigten und aufgeschriebenen Geschichte zu entwickeln.

Nennen wir diesen aufgegebenen Zuschauerstandpunkt ruhig wieder Klassenstandpunkt, wenn das keine Klassifizierung einschlieĂen muss, sondern die SingularitĂ€t des Ortes bedenkt, einen Klassenstandpunkt, der eine gewisse Tendenz der eigenen Positionierung bezeichnet, »Klasse [...] gegen Klasse« (Derrida 2006, 98, 110), ohne die eine SelbstreflexivitĂ€t nicht nur unehrlich, sondern unmöglich wĂ€re, weil sie den eigenen Ort verschleiert, von dem aus sie mit den Gespenstern spricht â oder die Gespenster und ihre Erscheinungen zu verdrĂ€ngen versucht. Gewiss gibt es formale Positionierungen, die zu behaupten vermögen, dass das Tendenziöse der eigenen Position weitgehend neutralisiert ist, doch wĂ€re ein solcher Formalismus der Comic-LektĂŒre nicht selbst am Tendenziösesten, weil er doch die tendenziösen Positionen tendenziell verdrĂ€ngt, als nicht wissenschaftlich, unhaltbar qualifiziert oder politisch ausschlieĂt?

Ein Element der SelbstreflexivitĂ€t wĂ€re diese Tendenz der Comics, die zwar allgemein formalisiert werden kann, die sich aber als Tendenz, also mit ihrem singulĂ€ren Ort, der Konstellation ihrer Zeichen in der Geschichte positioniert und diese Positionierung reflektiert. Wenn â um bei den genannten Beispielen zu bleiben â Krazy Kat 1921 im Schnee versinkt und Snoopy 1971, dann sind dies spezifische historische Momente (nach dem Generalstreik von Seattle 1919, nach dem Aufbegehren der Studierenden 1968/1969). Es gibt unförmige Figuren wie The Heap, die wĂ€hrend des Holocaust entstehen, vermeintliche Gespenster wie den Sensenmann und tatsĂ€chliche wie Batman â und die gespenstische Wiederkehr der vergangenen Kriege wie bei Tardi, der sich in den letzten Jahren ausdrĂŒcklicher denn je in seinen Comics in der Geschichte positioniert. Sich zu positionieren ist nur möglich, wenn mit den Gespenstern gesprochen wird.

PerformativitÀt

Dies fĂŒhrt zum zweiten Grund des Zitats aus Marxâ Gespenster, denn diese von Derrida benannte »Zuwendung zum Gespenst«, zum Unheimlichen, das sich doch immer wieder mit den Comics verbunden hat, ist selbst performativ und wiederholt damit unweigerlich die PerformativitĂ€t der Zeichen im Comic, die einen entscheidenden Anteil an der SelbstreflexivitĂ€t der Form haben.

Stephan Packard hat in seinem Essay Sagen und Sehen jenseits von Schrift und Bild (2017) mit Ulrich Kraffts immer noch lesenswerter textlinguistischer Analyse Comics lesen (die 1978, im selben Jahr wie Reys Ăberlegungen, erschien und dennoch nicht Comics delirieren heiĂt) argumentiert, dass Bild und Text im Comic auf der »Ebene der parole«, des Sprechakts zusammenfinden und folgert: »Wenn aber Comics Rede, parole, sind, entspricht ihnen im Sinne dieses strukturalistischen Vokabulars sehr wohl eine Sprache, langue, in der geredet wird: ein eigenes semiotisches System der Bilder in Sequenzen, das ĂŒber die bloĂe Parodie anderer Systeme hinausgeht« (Packard 2017, 137). Das entspricht zwar auch Kraffts Ăberzeugung, der in den ersten Teilen seines Buches die Struktur dieser langue zu skizzieren versucht, aber sein Bekenntnis zur parole, die von Ferdinand de Saussure ja aus der Bestimmung der langue kategorisch ausgeschlossen wurde, zeigt die Grenze seiner Ăberlegungen auf. Sind Comics parole und nicht nur die Bilder in Sequenzen, muss ihnen systemisch keineswegs ausschlieĂlich eine Sprache, eine langue, entsprechen, in der gesprochen wird. Sie könnten in ihrer Aussage ihre eigene langue bilden, die sich nicht ohne weiteres ĂŒbersetzen lĂ€sst (und dem ungeĂŒbten Auge entsprechend unverstĂ€ndlich bliebe). Dies wird besonders deutlich, wenn jemand der_die beispielsweise durch die LektĂŒregewohnheiten der ligne claire geprĂ€gt ist, beginnt, Mangas, Superhelden-Comics oder Arbeiten wie Bill Sinkiewics Stray Toasters zu lesen, die eine ganz eigene Gestaltung des Bildraums und des VerhĂ€ltnisses von Schrift und Bild bilden (vgl. Sienkiewic 1991). Obwohl das »eigene semiotische System« der Comics bekannt sein mĂŒsste, sperrt sich die LektĂŒre. NatĂŒrlich könnte man argumentieren, dass die Lesenden den Dialekt dieses spezifischen Comics nicht âșsprechenâč, also die mit den Gespenstern des streunenden Toasters, um bei diesem Beispiel zu bleiben, nicht in das GesprĂ€ch kommen. Doch könnte es auch umgekehrt sein, und besonders idiomatische Comics die Wahrheit jeder UnĂŒbersetzbarkeit ihres jeweiligen Idioms, also der MaterialitĂ€t, aufweisen.

Neil Cohn, der in seiner Studie The Visual Language of Comics (2013) behauptet, es gĂ€be eine bildliche Sprache der Comics, die sich allgemein aufgrund von Ăbereinstimmungen der Morphologie, eines visuellen Lexikons und einer narrativen Grammatik bestimmen lieĂe, gesteht unter der Ăberschrift Language versus dialects ein, es könne doch sein, dass die Vorstellung einer »American Visual Language« zu kurz greife und diese bildliche Sprache eher dem Chinesischen Ă€hnele, das mehrere hundert Sprachen kenne. »Is each diverse drawing style actually its own unique visual language, or does the diversity in graphic structure betray a shared grammar of several dialects?« (Cohn 2013, 151). Seine Antwort fĂ€llt natĂŒrlich zugunsten des visuellen Sprach-Paradigmas aus, weil »at least some hints« existieren, dass es »consistent trends in the narrative grammar« (Cohn 2013,âŻ151) gĂ€be. Diese Argumentation sieht vor allem davon ab, dass die Bild-Schrift-VerhĂ€ltnisse, die Bildserien, die Schriftserien alles dazwischen und darĂŒber hinaus als Gestaltete, in einer spezifischen historischen Situation Zusammenkommende, sich aufgrund ihrer MaterialitĂ€t Ă€uĂern. Diese MaterialitĂ€t der Zeichen, die wie ein materieller Rest, der nicht im ZeichenverhĂ€ltnis von Signifikant und Signifikat aufgeht, flach auf der Seite liegt, ist kein Beiwerk, kein TrĂ€ger, sondern ein Material, das die Situation der ĂuĂerung â konstitutiv abgeschnitten von den Produzent_innen â produziert. Diese MaterialitĂ€t, die Cohns Strukturalismus als Zeichenstil ein wenig zu verunsichern scheint, ist durch keine allgemeine langue strukturiert oder lĂ€sst sich aus dieser erklĂ€ren oder ableiten (weshalb auch die Vorstellung eines Dialekts irrefĂŒhrend ist). Es gibt keine langue, in der alle Bildlichkeit jenseits ihrer materiellen Gestaltung zusammenfindet. Vielmehr muss mit der SpektralitĂ€t ihrer MaterialitĂ€t kommuniziert werden, mit dem stummen, materiellen Rest gesprochen werden, dem in seiner Anwesenheit auf der Seite dennoch etwas Abwesendes anhaftet, die zitierten anderen Erscheinungen.

Woher kommt die Notwendigkeit, fĂŒr »ein eigenes semiotisches System« der Bilder zu argumentieren und diese von der »bloĂen Parodie« (Packard 2017, 137) abzusetzen, die nach Packards Formulierung eben nichts Eigenes zu haben scheint? Wie entsteht das BedĂŒrfnis, die bloĂe Parodie anderer Systeme abzuwerten, denn vermutlich geht in einer solchen Logik das Eigene ĂŒber das BloĂe hinaus?

In Signatur, Ereignis, Kontext (1972) versucht Derrida in seiner LektĂŒre von John Austins Unterscheidung zwischen primĂ€ren und sekundĂ€ren, eigentlichen und bloĂen Sprechakten diese Logik umzustĂŒlpen, indem er nachweist, dass die IterabilitĂ€t, also die strukturelle Wiederholbarkeit, beider Voraussetzung ist. Die IterabilitĂ€t entspricht aber gerade nicht einer langue, sondern produziert die jeweilige Aussage aufgrund der von dem_der Sprechenden, Schreibenden, Zeichnenden getrennten MaterialitĂ€t der Zeichen â als historisches Ereignis. Das heiĂt nicht, dass es gar keine Strukturen gibt. Wiederholbarkeit, »Ketten von differentiellen Zeichen« (Derrida 1988, 301), setzt eine, wenn auch allgemeine, formale Struktur, ihre »Zitathaftigkeit, diese Verdoppelung oder Doppelheit, diese Iterierbarkeit des Zeichens (marque) ist kein Zufall und keine Anomalie sondern das (Normale/Anormale) ohne welches ein Zeichen (marque) sogar nicht mehr auf sogenannt âșnormaleâč Weise funktionieren könnte« (Derrida 1988, 304). Ist fĂŒr diese Struktur der Wiederholbarkeit eine langue nötig oder ist dies schon die langue? Doch ist es eine Struktur der MaterialitĂ€t, die sich nicht durch Signifikation begrĂŒndet, sondern durch Ăhnlichkeit. Die bloĂe Parodie (als strukturelle Wiederholbarkeit) stellt die (gespenstische) Struktur her, damit sie lesbar werden kann. Deshalb spielt aber die SingularitĂ€t ihres Erscheinens (der jeweiligen Konstellation der Zeichen) und ihrer LektĂŒre eine besondere Rolle. Diese Konstellation muss keineswegs »als aggressives GegenĂŒber« (Packard 2017, 136) gewertet werden, wie Packard es in seiner LektĂŒre von Die Sprache des Comics als gesetzt versteht (vgl. Frahm 2010, 11), sollte aber auch nicht als machtfreies Geschehen begriffen werden, das rein linguistisch analysiert werden kann. Deshalb betont der Herausgeber des Bandes Comics und Politik durchaus die »Konfrontation dieser ModalitĂ€ten«, weil sie als »konkrete Kombination selbst zum historischen Ereignis« (Packard 2017, 137) werden (der Begriff der Kombination zeigt an, dass hier vorausgesetzte Elemente kombiniert werden und diese nicht erst in der Konstellation entstehen). Diese SingularitĂ€t formalisiert zu haben â wie ich vermute als parodistische Ăsthetik â, wĂ€re die Leistung der Comics und Produktivkraft ihrer SelbstreflexivitĂ€t.

Comics sind Formen der SelbstreflexivitĂ€t, weil sie in ihrer MaterialitĂ€t immer schon auf sich als historisches Ereignis reflektieren mĂŒssen, auf die (wiederholbaren) Bedingungen ihres Erscheinens. Oder umgekehrt: Aus Derridas Perspektive (und so liest er die Geschichte der Philosophie) sind BĂŒcher Comics, die nicht darum wissen (weil die MaterialitĂ€t der Schrift, verknappt gesagt, durch die Behauptung, sie stehe fĂŒr die lebendige Stimme, verdrĂ€ngt wird). Lesbar werden die Bilderserien auch ohne Schrift nicht, weil sie sich auf eine langue beziehen, sondern weil auch sie sich mit Differenzen wiederholen â und diese Wiederholung ist strukturell parodistisch. Packard behauptet: »Die parodistische Ăsthetik ist damit«, mit der langue, also dem eigenen semiotischen System der Bilder, das er analysieren möchte, »nicht identisch; wo sie vorliegt, kommt sie zu der systematisch beschreibbaren Funktionsweise der Comics als Signatur ihres historischen Orts hinzu« (Packard 2017, 137). Ich wĂŒrde, um die Funktionsweise der Comics zu bestimmen, entsprechend umgekehrt formulieren: Es gibt keine Comics ohne die Signatur ihres historischen Orts, weil sie strukturell parodistisch funktionieren, weil ihre parodistische Ăsthetik eben die â von der Sprachphilosophie im 20. Jahrhundert von Saussure ĂŒber Austin bis zu Derrida und Butler mit vielen MĂŒhen nachvollzogene â PerformativitĂ€t der Zeichen, die diskursive Produktion von Wahrheit als umkĂ€mpfter reflektiert. Die Notwendigkeit der Wiederholbarkeit bei gleichzeitiger SingularitĂ€t der ĂuĂerung (was Derrida als Signatur und Packard mit Higgins, wenn ich es recht verstehe, als âșIntermediumâč bezeichnet) wĂ€re gerade die strukturelle Parodie als PerformativitĂ€t der Comics, die aber deshalb nicht nur systemisch angeschaut oder betrachtet werden kann, sondern mit der gesprochen werden muss, wie sie zu uns spricht: indem sie uns affiziert, zum Lachen reizt, gruselt oder nur als Struktur eine gewisse ReflexivitĂ€t voraussetzt, die durch die Wiederholung auf der OberflĂ€che â ihre MaterialitĂ€t und deren Ausstellung als performativer Akt, die eben nicht nur betrachtet wird â parodistisch wird. Die Versuche, diese SingularitĂ€t, in der sich eine bestimmte PolitizitĂ€t der Comics artikuliert, ihre Tendenz, durch die Behauptung einer langue zu neutralisieren, herrschen gewiss in der wissenschaftlichen Betrachtung der Comics in den letzten 50 Jahren vor, die offenbar von traditionelleren scholars bestimmt wird, als vielleicht zu erwarten gewesen wĂ€re. Doch rufen die Gespenster der Comics nicht nach etwas anderem, wie schon Rey erinnert, der im Ăbrigen jenseits dieses einen Essays zu Comics vor allem allgemein zur Terminologie einschlĂ€gig veröffentlicht hat (vgl. Rey 1995).

Marx, Derrida, Krauss

Die Diskussion, wie die Comics zu lesen, welche LektĂŒre ihnen anzugedeihen ist â wie mit den Gespenstern der Comics umzugehen ist, die sicherlich keineswegs immer erscheinen, ob diese Gespenster zu systematisieren und in ModalitĂ€ten sortiert, in Grammatiken gezwungen und lexikalisch erfasst werden, oder ob ihnen begegnet wird â kann unschwer akademisch erscheinen. SelbstverstĂ€ndlich artikulieren diese Gespenster auch einen politischen Konflikt, der sich mit dem Namen Marx greifen lĂ€sst, dessen Philosophie fĂŒr Louis Althusser bekanntlich einen epistemologischen Einschnitt in der Geschichte der Wissenschaften markiert, weil er den »Kontinent Geschichte« (Althusser 1975, 37f.) entdeckt habe. Gerade die Reflexion der Formen der SelbstreflexivitĂ€t verfĂŒhrt dazu, die SelbstreflexivitĂ€t aus der Geschichte der Comics und der, um in Althussers Begriffen zu bleiben, KlassenkĂ€mpfe herauszulösen, Formen formal zu bestimmen, die zwar wiederkehren, aber irgendwie doch â wie die langue â ĂŒberhistorisch zu sein scheinen, oder Motive wie die Axt, den Stein oder eben âșdas Gespenstâč zu entdecken, die parodistisch in der Geschichte der Comics wiederkehren und bei Gelegenheit sogar die KlassenkĂ€mpfe reflektieren (vgl.âŻFrahm 2010,âŻ114â143/Frahm 2014).

Dementgegen habe ich schon begonnen, zu argumentieren, dass wir dem Vorschlag der PerformativitĂ€t der Comics folgen sollten. In ihrem Erscheinen lassen sie sich als Signaturen ihres historischen Orts begreifen. Sie materialisieren die »SingularitĂ€t eines Orts in der Rede« (Derrida 1995, 30), aber sie bleiben zugleich ein Klischee â »Die Signatur ist ein Klischee« (Derrida 2006, 206) â, dem seine Reproduzierbarkeit notwendig eingeschrieben ist. Der epistemologische Einschnitt, den die Comics in der Geschichte der Darstellung vornehmen, besteht darin, dass sie nicht eine bestimmte Reflektion durch Bilder und Texte fortsetzen, sondern die opake SelbstreflexivitĂ€t der oberflĂ€chlichen MaterialitĂ€t der Zeichen systematisieren, also zur Voraussetzung ihrer parodistischen Ăsthetik machen. Ich spiele hier auf die Unterscheidung zwischen Reflektion und ReflexivitĂ€t an, die Rosalind Krauss in ihrem Essay The Aesthetics of Narcissism von 1976 vornimmt, in dem sie Video als neue Kunstform untersucht:

Reflection, when it is a case of mirroring, is a move toward an external symmetry; while reflexiveness is a strategy to achieve a radical asymmetry, from within. [...] The flag is thus both the object of the picture, and the subject of a more general object (Painting) to which American Flag can reflexively point. Reflexiveness is precisely this fracture into two categorically different entities which can elucidate on another insofar as their seperateness is maintained. Mirror-reflection, on the other hand, implies the vanquishing of seperateness. Its inherent movement is toward fusion (Krauss 1976,âŻ56f.).

Was heiĂt das fĂŒr den Comic? Handelt es sich hier um eine ReflexivitĂ€t gegenseitiger Erhellung (durch kategorisch unterschiedliche Einheiten) oder um Spiegelungen, Reflektionen, die fusionieren? Andreas Platthaus hat die zweite Auffassung mit dem Titel seines Buches Im Comic vereint (1998) denkwĂŒrdig pointiert. Zahlreiche weitere Beispiele lieĂen sich finden. Es ist vielleicht ĂŒbertrieben, zu behaupten, dass solche Theorielinien die Position vertreten, Comics spiegelten sich in der Wahrnehmung der Leser_innen, wie sich nach traditionelleren marxistischen Kulturtheorien die ProduktionsverhĂ€ltnisse ja auch im Ăberbau, also den Comics, spiegeln. Denn in marxistischen AnsĂ€tzen wird ja vor allem auf die gesellschaftlichen Trennungen hingewiesen, die als gesellschaftliche Produktion begriffen werden. Die Trennung von Bild und Schrift, die Trennungen der Panels, werden in diesen Wahrnehmungstheorien der Comics aufgehoben â die unterschiedlichen Zeichen werden vereint zu einer Einheit, die keine weitere ReflexivitĂ€t benötigt.

Kraussâ Argumentation plĂ€diert hingegen fĂŒr eine Trennung, durch die erst eine SelbstreflexivitĂ€t als kritische Distanz ermöglicht wird. Die Trennung will gar nicht ĂŒberwunden werden, sondern ermöglicht erst einen neuen Blick. Diese SelbstreflexivitĂ€t, das ist Kraussâ Pointe, wird durch ein Wortspiel ermöglicht. American Flag, die amerikanische Flagge, ist zugleich Bildgegenstand und Bild, Bezeichnung und Titel. Obwohl das Signifikat beide Male dasselbe ist, die âșamerikanische Flaggeâč, obwohl im Bild Amerikanische Flagge nichts anderes als dieses Signifikat aufgerufen wird, entsteht eine Distanz, weil die amerikanische Flagge als Bild, aufgrund der gemalten MaterialitĂ€t eben Subjekt eines allgemeineren Objekts, (das der Malerei) wird, auf das die gemalte Flagge weist. Mit der gemalten MaterialitĂ€t, der MaterialitĂ€t des Bildes, tritt die amerikanische Flagge zu sich in ein reflexives VerhĂ€ltnis, das â obwohl es ja im Signifikat dasselbe ist â nicht ineinander aufgeht. Die gemalte MaterialitĂ€t ist etwas anderes als die Flagge und dasselbe wie die Flagge. Darin liegt die nicht aufhebbare Asymmetrie. Sie scheint allerdings weniger von innen zu kommen, wie Krauss es fĂŒr Jasper Johns versteht, als durch die ĂuĂerlichkeit â oder bringt sie gerade auch diese Kategorien durcheinander? Die MaterialitĂ€t erzeugt jedenfalls eine nicht aufhebbare Differenz, die durch die Vorstellung einer Spiegelung ĂŒberwunden oder verleugnet wird (entsprechend der Vorstellung einer langue).

Es kann bei diesem Vergleich nicht darum gehen, die Comics zur Kunst aufzuwerten, wenn ich behaupte, dass eben diese von Krauss fĂŒr die Malerei der 1960er Jahre beobachtete Struktur sich in den Comics findet und diese Struktur einen epistemologischen Einschnitt markiert â dafĂŒr sollte zu offensichtlich sein, wie sehr Comics in die populĂ€ren Darstellungs- und Distributionsformen ihrer Zeit eingebettet sind und vor allem als visuelles Verkaufsargument fungieren. Im Comic wird die von Krauss beobachtete Verdoppelung vor allem durch die MaterialitĂ€t von Bild und Schrift in Gang gesetzt â entscheidend ist dabei nicht, ob immer Bild und Schrift eine Rolle spielen, sondern dass ihre MaterialitĂ€t eine Rolle spielt, die eben die Position einnimmt, die Krauss der gemalten Flagge bei Johns zuweist. Die MaterialitĂ€t von Bild und Schrift als differente Zeichen in ihrer MaterialitĂ€t, die Objekte darstellen, Figuren bezeichnen, Situationen benennen (wie verzerrt auch immer) ist das Objekt der ErzĂ€hlung oder des Witzes. Und sie sind Subjekte eines allgemeineren Objekts (des Comics), auf das sie reflexiv zeigen.

Die Zeichen zĂ€hlen doppelt, weil ihre MaterialitĂ€t zu zĂ€hlen und zu erzĂ€hlen beginnt, beginnt, Streifen zu ziehen, Seiten zu bauen, Panels zu rahmen, zu konstruieren und zu zĂ€hlen, und Witze zu erzĂ€hlen, Figuren zu erzĂ€hlen aber auch vom Comic zu erzĂ€hlen. Der epistemologische Einschnitt, der sich von Panel zu Panel zu wiederholen scheint, besteht darin, dass die MaterialitĂ€t des Signifikanten eine Rolle zu spielen beginnt, die bis dahin keine formalisierte Rolle spielte, nĂ€mlich als MaterialitĂ€t, die singulĂ€r, an einem Ort auf dem Papier ist und sich wiederholt, die ausgestellt wird, eine MaterialitĂ€t nicht nur, mit der etwas erzĂ€hlt wird (also ein Mittel zum Zweck), sondern eine MaterialitĂ€t, die erzĂ€hlt (als Mittel ohne Zweck) und sich in dieser Mittelbarkeit auf weitere materielle Spuren oder Zeichen auf der OberflĂ€che bezieht, die erzĂ€hlen, die sich gegenseitig mit Differenzen wiederholen, parodieren, widersprechen, oder sogar ausschlieĂen. Und indem sie uns so zum Lachen bringen, wird zugleich mit ihnen erzĂ€hlt, sind sie Subjekte der Comic-Serie, wird diese MaterialitĂ€t neutralisiert, weisen sie darauf hin, dass sie als Comic komisch sind. Sie sind als solche eben keine Spiegel, die sich ineinander und im Bewusstsein der Leser_innen spiegeln und so narzisstische Feedback-Schleifen in Gang setzen oder am Laufen halten. Die materiellen Reste der Comics fusionieren nicht, sie bleiben getrennt. Wie Johns die amerikanische Flagge malerisch wiederholt, wiederholen sie einander und sich selbst, wobei jede Wiederholung materiell denselben Anspruch erhebt, wie Johns Flagge, nĂ€mlich âșdie Flagge zu seinâč, also âșKrazy Katâč, âșSnoopyâč, âșThe Heapâč, âșBatmanâč oder âșJacques Tardiâč zu sein und ein Comic zu sein. Und es nimmt nicht wunder, dass gerade deshalb immer wieder in Frage steht, wer âșKrazy Katâč ist, wer âșSnoopyâč, âșThe Heapâč, âșBatmanâč oder âșJacques Tardiâč sind, weil ihre MaterialitĂ€t nicht ineinander oder in einem Signifikat aufgeht â weshalb sie sich als Gespenster der Comics bezeichnen lassen.

Comics markieren einen epistemologischen Einschnitt, weil sie Ende des 19. Jahrhunderts die von Krauss in Johns konzeptueller Malerei der 1960er Jahre wahrgenommene Doppelstruktur formalisieren, die in der Videokunst und ihrer narzisstischen Ăsthetik von Feedback-Schleifen in den 1970er Jahren abgelöst wurde. Wie lieĂe sich diese Struktur nun historisieren? Gibt es jenseits der VerĂ€nderungen in den Produktionsbedingungen, in der Distribution, in den Medien, durch die und mit denen Comics erscheinen, eine eigene Geschichte der SelbstreflexivitĂ€t und ihrer Möglichkeiten? Diese Geschichte ist keineswegs eine der Abfolgen, sondern der OberflĂ€chen und Wiederholungen â der Unterbrechungen und Brechungen, in der sich nicht immer ausmachen lĂ€sst, wann in dieser Geschichte ein strukturell anderer WiedergĂ€nger erscheint.

Archiv der SelbstreflexivitÀt im Comic

Wie lĂ€sst sich nun eine Geschichte der SelbstreflexivitĂ€t der Comics schreiben? Anders als die Fiktion einer langue der Comics, die ja gerade ĂŒberhistorische Elemente zu bestimmen sucht, wĂ€re in einer Geschichte der SelbstreflexivitĂ€t der Comics die Frage, welche Signaturen spezifische selbstreflexive Momente anzeigen, die epistemologisch ein anderes Wissen der Zeichen markieren, ein anderes Archiv des Wissens der Comics. Diese Aufgabe wird die folgende Skizze kaum erfĂŒllen können, in der vor allem nachgezeichnet werden soll, wie bestimmte Figuren unterschiedliche Formen der SelbstreflexivitĂ€t formieren, die oftmals stumm bleiben und mit denen gerade deshalb ins GesprĂ€ch zu kommen ist. Es wĂ€re, daran sollte inzwischen kein Zweifel mehr bestehen, eine Gespenstergeschichte.

Krazy Kat als »sprite« â »a pixie« als Geist oder eben Gespenst, wie Herriman ihn oder sie oder es nannte (vgl. Tisserand 2016, 261,âŻ329), â ist deshalb zur Ikone dieser SelbstreflexivitĂ€t geworden, weil sie oder er oder es als eine Figur eben immer schon mehr als eine ist oder eben nie dieselbe ist. Crazy cat / Krazy KatâŻ/ Lire / DĂ©lire. Jedes eindeutige VerstĂ€ndnis dieser Figur oder ihre Reduzierung auf einen Aspekt greift zu kurz, weil sie eben dieser (selbstreflexiven) VervielfĂ€ltigung nicht gerecht wird â sie kann in der jeweiligen Konstellation zu einer anderen werden â und eben dies reflektiert Krazy Kat als Gespenst (Abb. 13).

Diese Schwierigkeit belegen zwei jĂŒngere Interpretationen: Michael Tisserand liest in seiner Biografie Herrimans Krazy Kat vor allem als alter ego des Zeichners, dessen Familie, als er zehn war, von New Orleans nach Los Angeles umzog und der sich von einer als colored wahrgenommenen Person zu einer als white wahrgenommenen verwandelte, eine damals keineswegs unĂŒbliche, als passing bezeichnete Praxis. Tisserand pickt sich bevorzugt die Seiten der Serie heraus, in denen es um ein solches passing geht oder mit der Farbigkeit Krazy Kats gespielt wird. Tisserands LektĂŒre folgt weniger den geistreichen Delirien Herrimans, sondern begrenzt die Figur vorrangig auf dieses eine Motiv. Und er scheut sich nicht, trotz der implizierten PolitizitĂ€t dieser unsteten Zeichenpraktiken, den Comic unpolitisch zu nennen: »Herriman [...] avoided politics [...] just as he largely did in his comics« (Tisserand 2016, 226).

Der Comic-Zeichner Chris Ware, dessen Arbeiten mit Quimby the Mouse deutlich an Herrimans Slapstik anschlieĂen, behauptet in einem Essay, dass Krazy Kat selbstverstĂ€ndlich als african-american gezeichnet sei und dies zeitgenössisch auch nicht anders hĂ€tte gelesen werden können (vgl. Ware 2017). So viel sich durch beide Interpretationen lernen lĂ€sst, schrĂ€nken beide LektĂŒren die SpektralitĂ€t des »sprite« ein, die sich in den dreiĂig Jahren ihres WiedergĂ€ngerlebens zudem verĂ€ndert hat, ein Aspekt, der von Tisserands materialreicher Studie zwar erwĂ€hnt, aber kaum interpretiert wird. Krazy entspricht als Figur den oft als surrealistisch verstandenen, sich stĂ€ndig verĂ€ndernden HintergrĂŒnden, die in dieser Perspektive die gespenstische MaterialitĂ€t der Figur wiederholen. Doch was bedeutet diese gespenstische SubjektivitĂ€t, wenn sie, wie Ware vorschlĂ€gt, auf historische SubjektivitĂ€ten wie Afro-Amerikaner_innen oder, wie die Krazy Kat-Seite vom 5. Mai 1918 behauptet, ausdrĂŒcklich auf das âșProletariatâč bezogen werden (vgl. Crocker 2008)? Sind dies gespenstische SubjektivitĂ€ten, die als materielle Reste nicht nur die Comic-Seiten, sondern auch die Geschichte heimgesucht haben und die Herriman in dem flĂŒchtigen Medium des Strips beschwört, gerade weil sie nicht stabil sind, sondern sich immer wieder performativ herstellen mussten â in einer Konstellation, die immer ein MachtverhĂ€ltnis (Stein â Polizei) einbegreift und nur fĂŒr kurze Zeit in den Konturen des Schnees verschwinden kann?

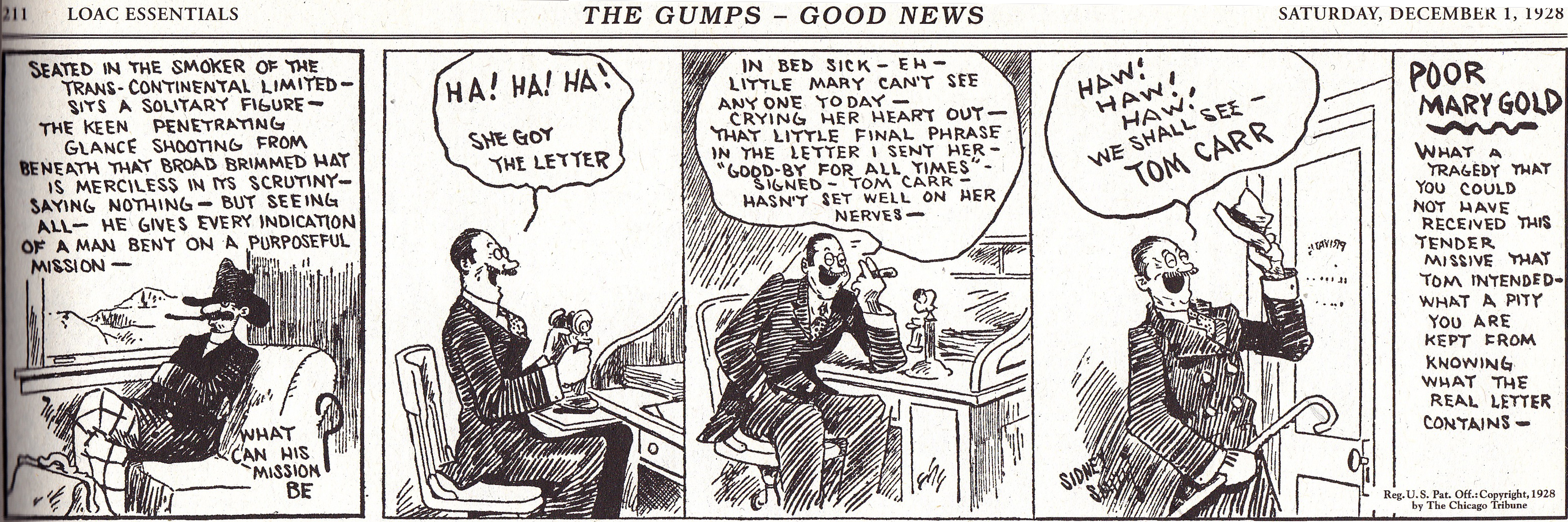

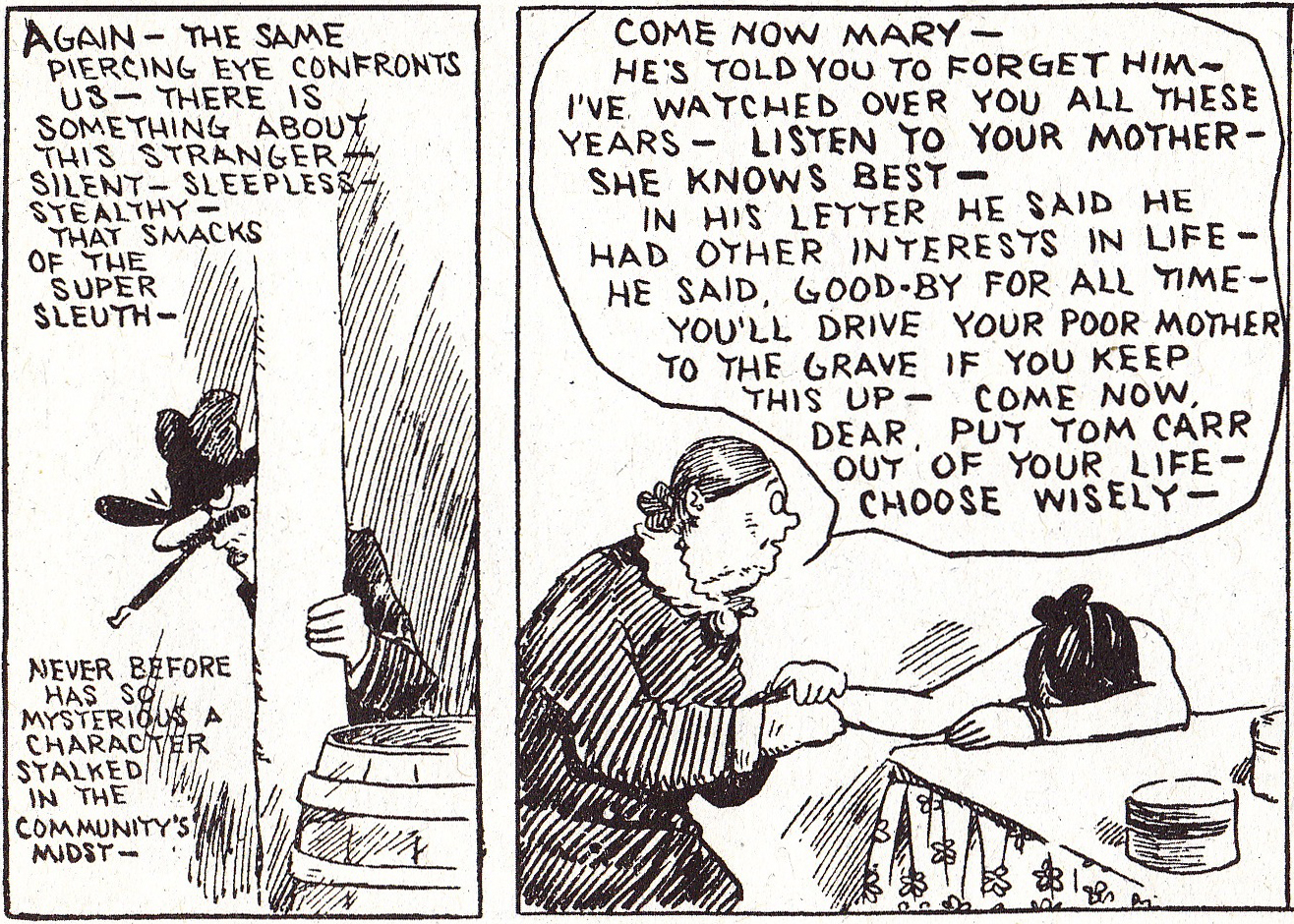

WĂ€hrend sich mit den Syndikaten nationale Vertriebsstrukturen durchsetzen, zeichnet Sidney Smith The Gumps, den Nachfolger von Old Doc Yak. Als die Gumps in Old Doc Yaks Haus einziehen, heiĂt es »some say, this place is haunted« (Blackbeard/Williams 1977, 70). TatsĂ€chlich tritt in einer der berĂŒhmtesten Folgen, die als melodramatische Saga of Mary Gold erinnert wird (vgl. Harvey 1994,âŻ66â67), eine Figur auf, deren Heimsuchung als stummes Gespenst durchaus zum Gelingen des Erfolgs der Serie beitrĂ€gt: Mit ihr verdoppelt sich die Spannung der Narration, die aber ganz leer bleibt. Es ist aufschlussreich, dass diese Figur am 1. Dezember 1928 unter dem Titel Good News zum ersten Mal erscheint, eben in dem Moment, als die Lesenden erfahren, dass der Bösewicht gerade einen Brief ausgetauscht hat, mit dem er der holden Mary Gold ihren Liebsten Tom Carr abspenstig zu machen versucht (Abb. 14). Diese seltsame Figur ist durch eine Fuge von dem Rest der Handlung dieses Tages abgesetzt, sie gehört zu dem Strip und ist zugleich von ihm getrennt. Und es wird mitgeteilt, sie sei in einer »purposeful mission« (The Gumps, 1.12.1928) â die Figur ist ein Brief an die Leser_innen in Form einer sich materialisierenden Frage.

»Again the same piercing eye confronts us â there is something about this stranger â silent â sleepless â stealthy« (The Gumps, 5.12.1928) â oder genauer visibly stealthy, sichtbar unsichtbar, denn zwar sehen die anderen Figuren des Strips dieses Gespenst nicht, aber die Leser_innen (Abb. 15). Und so schillert auch die auf die Beschreibung folgende Formulierung: »never before has so mysterious a character stalked in the communityâs midst« (The Gumps, 5.12.1928). Denn in die Mitte der Gemeinschaft tritt er gerade nicht, er bleibt immer am Rand, meist getrennt durch den Rand eines Panels, meistens dem ersten â er tritt allenfalls in die Mitte der unsichtbaren Gemeinschaft der Leser_innen, mit deren Erwartungen gespielt wird. Bis zum 7. Januar 1929 begleitet diese seltsame Figur das Geschehen, doch sie greift nie in die restliche Handlung ein, sondern bleibt ihr fremd. Allerdings widmet Smith dieser Figur gelegentlich einen ganzen Strip, so am 6. Dezember 1928 (Abb. 16).

Dieser â von der Signatur Smiths abgesehen â wortlose Strip, verdeutlicht, dass dieser Fremde eigentlich ĂŒberall ist. Das heiĂt, er kann sich hinter jeder Ecke, jedem Panelrand verbergen, er kann die Zeichnungen jederzeit mit seinem durchdringenden Blick heimsuchen â und verschwinden, bevor er angesprochen werden kann. Er beobachtet sich selbst und die Leser_innen, die ihn beobachten. Dieser Unbekannte materialisiert das narrative Prinzip des Comics, dass es einen materiellen, schwer deutbaren, aber mit einem durchdringenden Blick schauenden Rest gibt. Deshalb ist der Strip mit drei Fragezeichen betitelt und zahlreiche der Strips der darauf folgenden Wochen wiederholen das Fragezeichen gelegentlich mit der Frage »Who is this man?«, manchmal aber steht das Fragezeichen einfach ĂŒber der Figur (The Gumps, 15.12.1928).

Die Figur ist der Agent der dramatischen Handlung, sie materialisiert die Frage »Where is Tom Carr?« â und sie stirbt, sobald ihre Funktion nicht mehr gebraucht wird, weil Tom Carr wiederauftaucht. Mit einem Kaktus »for both tombstone and epitaph« wird daran erinnert, dass er starb wie er lebte: »a mystery« (The Gumps, 7.01.1929). Dieses RĂ€tsel materialisiert sich, es ist, als sei die eigentlich in die Fugen verbannte Spannung materiell geworden â und reflektiert darin mit den âșdurchdringenden Augenâč zugleich den Blick der Leser_innen, der zwischen den Zeichen die Handlung konstruiert. Wie bei The Heap handelt es sich um eine stumme Figur, mit der deshalb schwer ins GesprĂ€ch zu kommen ist und doch scheint gerade sie die Leser_innen aufgrund ihrer Funktion direkt zu adressieren. Die wiederkehrend thematisierte Undeutbarkeit der Figur â als Materialisierung der narrativen Struktur selbst, ausgesprochen in der wiederkehrenden Frage »Where is Tom Carr?« â gewinnt eine Funktion, die The Heap dann noch einmal anders serialisiert.

In den 11 Jahren, die der Haufen erst Airfighter Comics und dann Airboy Comics begleitete, erst als Nebenfigur in den Abenteuern von Skywolf, dann als Held eigener Geschichten, wird deutlich, dass es eine gewisse Unsicherheit bei den Produzenten ĂŒber diese unförmige Form gibt, die sich schon daran ablesen lĂ€sst, dass sie in den ersten Jahren eher sporadisch in Erscheinung tritt: Dezember 1942, Juni 1943, Herbst 1945, Mai 1946. Erst danach wird der Haufen eine in jedem monatlichen Heft auftretende Figur. EingefĂŒhrt als ein Horror-Element â The Heap hat in den ersten Geschichten noch FangzĂ€hne und ernĂ€hrt sich von Blut â wird er ab Oktober 1946 zum stummen Begleiter des Jungen Rickie Wood, weil dieser ein Nazi-Flugzeugmodell besitzt. Doch die Fremdheit bleibt erhalten: Rickie schimpft den Haufen schon mal als Alptraum und versucht, ihn mit einem Flugzeug umzubringen, nachdem der Haufen recht willkĂŒrlich jemanden ermordet hat (vgl.âŻAirboy Comics, Nr. 38, April 1947; Thomas 2012, 125). Die Verbindung zwischen Kind und Monstrum funktioniert nicht lange. Im Oktober desselben Jahres wird The Heap mit der griechischen Götterwelt in Verbindung gebracht â Rickie Wood verschwindet â und schlieĂlich wird der Haufen zu einem Globetrotter, der jederzeit ĂŒberall erscheinen kann: ein RĂ€tsel, das, wie in vielen Folgen betont wird, nicht sterben kann. Nachdem einige Geschichten um die Herkunft des Haufens, den Baron von Emmelmann, den Absturz seines Flugzeugs in die polnischen SĂŒmpfe wĂ€hrend des Ersten Weltkriegs und sein seltsames Ăberleben kreisten, wird The Heap ab Januar 1951 zu einer Art Prinzip rĂ€tselhaften Geschehens in ganz unterschiedlichen, meist fantastischen Geschichten, die ihren Einfluss durch die Serien der Entertaining Comics nicht verheimlichen. Doch geht es hier weniger um Horror-Effekte oder ĂŒberraschende Wendungen als um eine spezifische Fremdheit, The Heap wird in diesen Geschichten zum Prinzip der Gerechtigkeit, deren Herkunft ebenso unerklĂ€rlich bleibt wie die Handlungen oder auch die Anwesenheit des Haufens.

Der Unterschied hinsichtlich der SelbstreflexivitĂ€t zwischen der Materialisierung des Narrativs in The Gumps und The Heap besteht darin, dass diese Materialisierung die Handlung nicht nur begleitet, sondern selbst zur Serienfigur wird. WĂ€hrend bei Smith die Figur bei aller Getrenntheit von der Handlung eine weitere fĂŒr Smith typische Comicfigur ist, trennt The Heap etwas von den restlichen Figuren, im Panel bleibt er allen anderen Elementen fremd. Deshalb wird er als »formlose Form« (Thomas 2012, 31), »klobiger Koloss« (Thomas 2013, 3, 158), »seltsamer Streich« (Thomas 2013, 2, 104) der Natur oder »Verhöhnung der Natur« (Thomas 2013, 2, 96) bezeichnet: »the monstrosity that could only be nature's answer to manâs act of waging war and destruction« (Thomas 2012, 88). Auch wenn diese Aussage auf den Ersten Weltkrieg bezogen wird, ist von groĂer Bedeutung, dass die formlose Masse erst zeitgenössisch, eben ab 1942, erscheint, ganz als wĂ€re sie eine Interpretation des Nationalsozialismus. Dieser Eindruck wird verstĂ€rkt, weil die Formlosigkeit des Haufens als Gegenentwurf des faschistischen Körperpanzers eingefĂŒhrt wird, der durch das halbe Metallgesicht des ersten Widersachers, Baron von Tundra, visualisiert wird (vgl.âŻdazu ausfĂŒhrlich Frahm 2018). Vor allem wird aber das Formlose selbst, also die MaterialitĂ€t, die sich der Form entzieht, zur Hauptfigur, die immer wieder mit anderen, Ă€hnlich formlosen Figuren wie dem Lava-Mann kĂ€mpfen muss. Stets wird betont, dass der Haufen nicht nur sehr stark ist, sondern nicht sterben kann. Manche Geschichten enden mit seinem vermeintlichen Tod, nur um ihn in der nĂ€chsten Geschichte unversehrt weiter agieren zu sehen â was nicht zuletzt auch als ein Bild fĂŒr die Ăberlebenden der Konzentrationslager und als Trauerarbeit an denen, die nicht weiterlebten, verstanden werden kann.

In einer Geschichte vom Januar 1949 wird dieser Bezug explizit thematisiert. Die Bewohner_innen des Orts Elda, der in der NĂ€he der SĂŒmpfe von Wasau liegt, wo Baron Ulrich von Emmelmann mit seinem Flugzeug abstĂŒrzte, hatte Hans von Eldas Vater mutwillig vernichtet. Der im Sterben liegende Hans berichtet seinem Neffen Klaus und dem Anwalt der Familie, wie von Emmelmann, Kurt Zenner und er selbst zu Zeugen dieser Vernichtung wurden. Das VermĂ€chtnis des sterbenden Hans ist der Wunsch, dieses Dorf unter der Aufsicht von Zenner oder von Emmelmann wiederaufzubauen und diese Schuld zurĂŒckzuzahlen.

»The news of the rebuilding of Elda quickly spread over Europe and soon the refugees [...] began to pour in« (Abb. 17). Es ist erst unklar, was dies fĂŒr FlĂŒchtlinge sind, schlieĂlich ist das Dorf ja in den Fluten untergegangen. Doch im Weiteren findet sich der entscheidende Hinweis, als was dieses Fluten zu begreifen ist und um welche FlĂŒchtlinge es sich hier handelt. Denn in einer der Gruppen findet sich Klaus Zenner, doch sein Sohn Carl erklĂ€rt: »He was in the concentration camp, you see, and he forgot everything .... even our name« (Thomas 2013, 2, 72). Wenn aber Kurt Zenner nicht in einer bestimmten Frist auftaucht, darauf baut Klaus von Elda, kann er die zurĂŒckkehrenden FlĂŒchtlinge erneut vertreiben und ihr Land beanspruchen. Doch wie es die Dramaturgie will, findet Kurt Zenner durch einen bestimmten Ruf, »Wheeeyoueee«, mit dem er sich in seiner Kindheit mit Hans und Ulrich verstĂ€ndigt hat und mit dem sein Sohn sich nun The Heap ankĂŒndigt, unverhofft sein GedĂ€chtnis wieder (Abb. 18).

»Have you seen a ghost?«, fragt eine Mitwandernde, und tatsĂ€chlich war die materielle Wiederholung des »Wheeeyoueee«, das die Amnesie beendet, das materielle Gespenst der MaterialitĂ€t des Signifikanten. Als Klaus durch den Anwalt erfĂ€hrt, dass Zenner wiedergefunden ist, ermordet er den Anwalt und will erneut das Gebiet fluten, auf dem sich die FlĂŒchtlinge befinden. »With the lawyer dead, ... only Zenner knows .... of this Gate!« (Thomas 2013, 2, 75), diesem Tor, mit dem das Tal ĂŒberschwemmt werden kann. Doch der fĂŒr tot gehaltene Ulrich von Emmelmann aka The Heap weiĂ aus seiner Kindheit ebenfalls von dem Tor, schlieĂlich war auch er Zeuge der Untat: »In a clouded mind, the memory stirs faintly« (Thomas 2013, 2, 75). The Heap erscheint aus dem GrĂŒnen und seine MonstrositĂ€t erschreckt Klaus so â »You are not real!« (Thomas 2013,âŻ2, 75) â, dass dieser in den Fluss fĂ€llt und von den von ihm verursachten Fluten verschlungen wird (Abb. 19).

The Heap vermag mit der Hilfe seiner Freunde in der Pflanzenwelt das Tor wieder und fĂŒr immer zu schlieĂen. Als Carl schlieĂlich mit dem Ruf »Wheeeyoueee« den Heap in der Ferne grĂŒĂt, wundert sich Kurt, wer dieses Wesen sein könnte, denn von Emmelmann ist ja schon 30 Jahre tot ... (vgl. Thomas 2013,âŻ2,âŻ77).

Hier wird The Heap ausdrĂŒcklich mit einem Ăberlebenden der Konzentrationslager in Verbindung gebracht, seine schwache Erinnerung findet eine Resonanz in der Amnesie Zenners. WĂ€hrend dieser aber die Wanderschaft beenden kann â »no more wandering!« (Thomas 2013, 2, 74), bleibt, wie die folgende, in Ăgypten spielende Geschichte deutlich macht, dem Haufen nichts ĂŒbrig, als weiter herumzugeistern. Die Interpretation seiner stummen Formlosigkeit darf sicherlich nicht auf diese eine, wenn auch sehr bedeutende historische Signatur reduziert werden. Doch ist es auffĂ€llig, dass meines Wissens solche MonstrositĂ€ten, solche formlosen Formen im Comic vor 1942 nicht erscheinen â 1946 bezieht Joe Kubert die Figur des Golem auf den Holocaust (Kubert 1946), spĂ€ter beerben The Thing, The Hulk und viele andere diese Unformen (vgl. Frahm 2018).

The Heap ausschlieĂlich als SelbstreflexivitĂ€t der Form der Figur im Comic zu verstehen, wĂŒrde ihre Undeutbarkeit, ihre Stummheit auch den Lesenden gegenĂŒber ebenso reduzieren, wie eine Interpretation als Reflexion der Vernichtung der JĂŒd_innen und der Erfahrung des Ăberlebens. Ihre Vervielfachung, die nie eindeutige Funktion ihrer Unlesbarkeit, erhĂ€lt das Unheimliche der Figur. Diese leere, ausfransende FlĂ€che, die durch nichts vernichtet werden kann, ist das Gespenst einer Gerechtigkeit, das nie selbst erscheinen kann und nur Kinder als seine Begleiter_innen weiĂ.

The Heap ist der Superheld, der seine DoppelidentitĂ€t immer verborgen halten muss, weil sie ihm selbst nicht mehr erinnerlich ist. Die DoppelidentitĂ€t von Figuren wie Batman lĂ€sst sich auch als Narrativierung der SelbstreflexivitĂ€t lesen, wie sie Krazy Kat entwickelt hat. Ian Gordon hat an der Figur Superman gezeigt, wie sehr die Verlagsstrategie daran beteiligt war, die Figur so langlebig zu machen, dass sie noch heute erscheint: Sie hat den comic book-Helden durch ganz unterschiedliche, keineswegs deckungsgleiche oder widerspruchsfreie Iterationen in weiteren Medien wie dem Radio, dem Comic-Strip, dem Zeichentrickfilm, Film und Fernsehen und Merchandising populĂ€r gemacht (vgl. Gordon 2017, 93â115). Doch auch weniger ikonische Figuren wie The Spectre gewinnen durch ihr spukhaftes Wiedererscheinen und die vielen verschiedenen Produzent_innen eine eigene Geschichte, die nichts mit biografischen Chronologien oder irgendeinem Charakter gemein hat, sondern mit ihrer materiellen Erscheinungsform als Gespenster, in der sie ĂŒber Jahrzehnte wiederkehren. Ihre Geschichten sind niemals nur Geschichten, sondern ebenso Kommentare zu anderen Iterationen der Figur, die sich auch in anderen Figuren vervielfĂ€ltigen kann. So verwandelt sich The Heap auch in Man-Thing oder Swamp Thing oder It! Die Vorstellung eines Mythos, mit dem sich diese Figuren und ihre Wiederkehr erklĂ€ren lieĂen, verleugnet nicht nur deren materielle Entstehungs- und Produktionsbedingungen, sondern neutralisiert auch deren Gespenstigkeit, mit der sie die PopulĂ€rkultur heimsuchen und ĂŒber Jahrzehnte die Fantasien ihrer Leser_innen besetzen. Wie die Entstehung dieser anderen SelbstreflexivitĂ€t populĂ€rer Ikonen zu datieren ist, lĂ€sst sich nicht ohne weiteres bestimmen. Aber einiges spricht dafĂŒr, dass sich diese SelbstreflexivitĂ€t Anfang der 1970er Jahre entwickelt, also der Zeit, in der ComickĂŒnstler_innen wie der Autor Dennis OâNeil und der Zeichner Neil Adams zu einem frĂŒheren Batman zurĂŒckzukehren scheinen â oder diesen in Geschichten wie Night of the Reaper beschwören, er so zugleich derselbe und ein anderer ist. Und kaum zufĂ€llig werden Man-Thing und Swamp Thing Anfang der 1970er serialisiert. The Heap schafft es 1971 nur zu einem einzigen, nicht sonderlich bemerkenswerten Heft, doch es ist erstaunlich genug, dass ĂŒberhaupt ein Versuch gemacht wurde, die Unförmigkeit zum Titelhelden einer eigenen Serie zu machen. Und diese Geschichte ist keineswegs abgeschlossen, wie eine erneute Wiederaufnahme 2011 zeigt (vgl.âŻKivela/Knauf, 2011).

Diesen Erscheinungen geht die Aneignung der Comics durch die Situationistische Internationale (SI) von Ende der 1950er bis Anfang der 1970er Jahre voraus. Innerhalb des Spektakels kann die SpektakularitĂ€t der Comics entwendet und fĂŒr andere Zwecke, wie zur Illustration mit neuen Texten in der Revue International Situationniste eingesetzt werden. Zum Teil werden die Sprechblasen geĂ€ndert, manchmal wird einfach eine Bildunterschrift unter ein entwendetes Panel gesetzt â wie das in der Abbildung entwendete Panel aus Legion of Superheroes aus Adventure Comics Nr. 300 (September 1962), das die achte Nummer der internationale situationniste im Januar 1963 illustrierte (Abb. 20).

Comics werden von der SI als Teil des »zerstreuten Spektakels« verstanden, und doch sind sie zugleich die »einzige wirklich populĂ€re Literatur unseres Jahrhunderts« (ViĂ©net 1977,âŻ281). Als solche vermögen sie ein »Unbehagen« zu verursachen, das durch die Entwendung ihrer Bilder und deren Dekontextualisierung ermöglicht wird. Dies wĂ€re eine SelbstreflexivitĂ€t ihrer Klassenposition im Kampf gegen die Rekuperation der Comics durch »Schwachköpfe, die ĂŒber Comix dissertieren« (Vienet 1977, 281). Hier kĂŒndigt sich eine ganz andere SelbstreflexivitĂ€t an, die Comics selbst als Material verstehen, das angeeignet und anders verwendet werden kann â eine Praxis, wie sie im Comic immer schon ĂŒblich war, es sei nur an die achtseitigen Tijuana Bibles bzw. Fuck Books der 1930er Jahre erinnert (vgl. Adelman 1997). Allerdings folgte die Aneignung dort dem pornografischen Interesse und dessen Kapitalisierung und wird von der SI nun politisiert. Diese bewussten, selbstreflexiven Aneignungen nahmen auch die Air Pirates in den 1970ern vor, radikalisierten sie aber, indem sie eine andere Ăkonomie der Linie, der Wiederholbarkeit der Zeichnung, ja des Rechts an der Figur vorschlugen und damit eine SelbstreflexivitĂ€t der rechtlichen Form der Comics ermöglichten. Diese Versuche sind Praktiken der SelbstreflexivitĂ€t, die sich nicht allein im Material zeigen, sondern in der Verwendung der Comics.

SchlieĂlich hat Art Spiegelman mit MAUS. A Survivorâs Tale einen neuen materiellen Reflexionsraum eröffnet, indem dessen Erfolg nach vielen Jahren das Buch als Medium fĂŒr die Comics erschlossen hat. MAUS wird nicht nur von dem Gespenst der Mutter Spiegelmans heimgesucht (vgl. Frahm 2006, 113â117) und es ist nicht die einzige Graphic Novel, in der gespenstische Figuren die LektĂŒre verunsichern. Hier schlieĂt Tardis Comic ĂŒber seinen Vater Rene ein, aus dem er sich selbst als Figur nicht ausschlieĂt. Die Reihe von solchen nie wie Superhelden wiederkehrenden Gespenstern lieĂe sich verlĂ€ngern: Alison Bechdels Fun Home, in dem sie ebenfalls ihren Vater wieder auferstehen lĂ€sst (2006), Sascha Hommers Vier Augen mit seinem schwarzen Afghanen (2009), aber auch Lorenzo Mattotis Feuer (1986), dessen Protagonist Gespenster sieht, oder Joseph Lamberts Anne Sullivan and the Trials of Helen Keller (2012). Auch die Arbeiten von Charles Burns, Anke Feuchtenberger oder Debbie Drechsler legen Zeugnis ĂŒber verschiedene Gespenster ab, deren jeweilige Politik genauer zu untersuchen wĂ€re.

Dieser kurze Ăberblick ĂŒber die Geschichte der SelbstreflexivitĂ€t droht die traditionellen Einteilungen der Geschichte der Comics zu wiederholen, die sich an den Formaten Comic-Strip, Comic-Heft und Graphic Novel orientiert. Doch ohne dies an dieser Stelle im Detail prĂŒfen zu können, lieĂe sich systematisch behaupten, dass diese Ăbereinstimmung nicht sonderlich verwunderlich wĂ€re, weil die Geschichte der SelbstreflexivitĂ€t im Comic oder der Comics immer auch eine Geschichte ihrer MaterialitĂ€t und ihrer materiellen Verwendungen sein mĂŒsste. Aber hier wĂ€re genauer hinzuschauen, mit offenen oder halb geschlossenen Augen, delirierend lesend. Gegen jede allgemeine Geschichte dieser Gespenster spricht systematisch, dass jedes Erscheinen in seiner SingularitĂ€t zwar immer aufgrund einer Wiederholung möglich wird, doch dieser SingularitĂ€t begegnet werden muss â als Versuch eines GesprĂ€chs mit jedem einzelnen Gespenst â ein unabgeschlossenes GesprĂ€ch, von dem keine Wendung zwischen Hypnose und Reflexion, Projektion und Zerstreuung, Delirium und LektĂŒre unpolitisch ist.

Delirium des WeiĂen

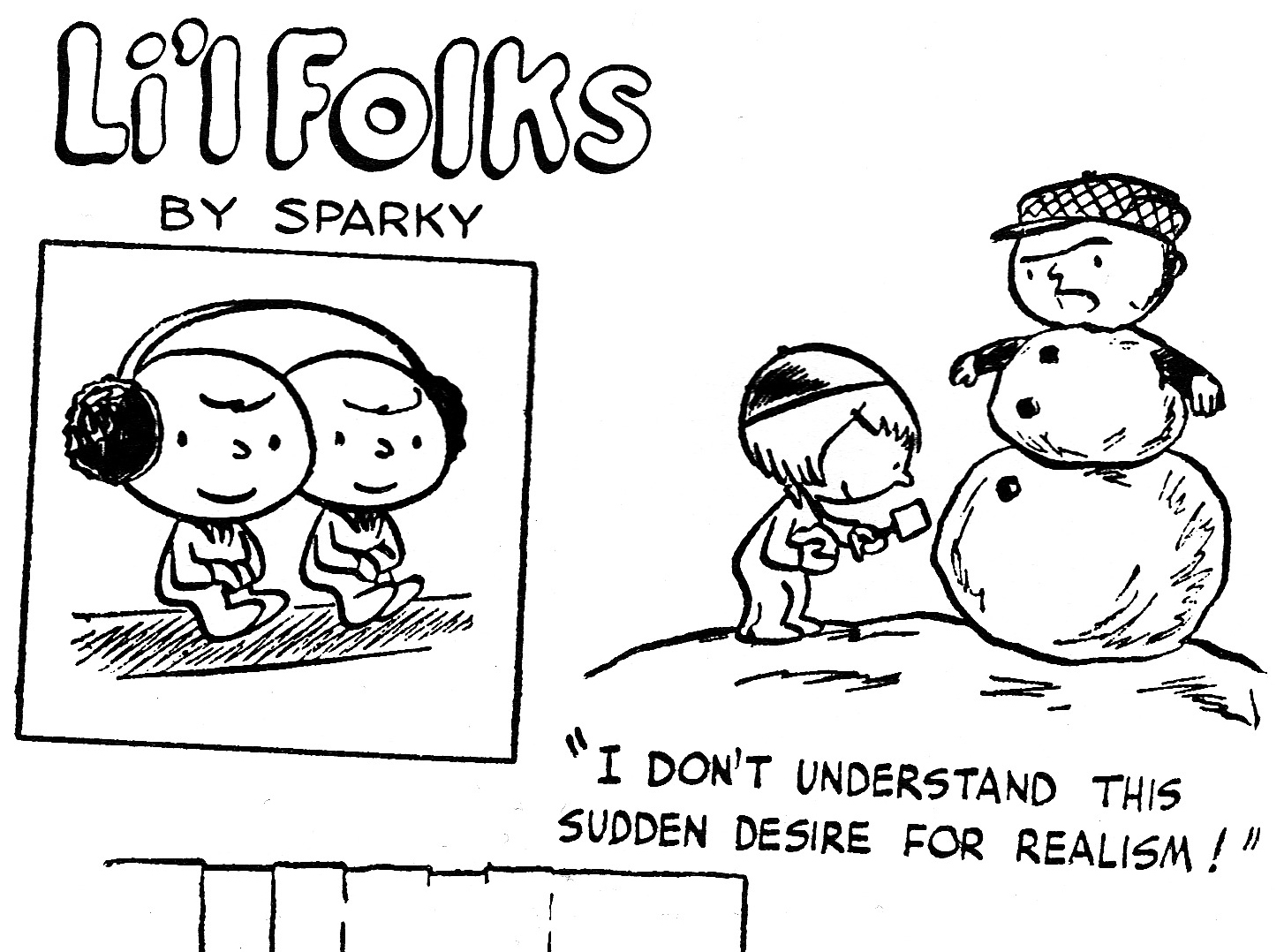

Lesen/Delirieren. Schneeblindheit. Ăber 50 Jahre zeichnet Schulz die Comicfigur als Schneemann nach. Schon bevor er seine schlieĂlich international erfolgreichen Peanuts beginnt, erscheint ein an den spĂ€teren Charlie Brown gemahnender Kopf auf einem Schneemann â in Liâl Folks, 18. Dezember 1949 (Abb.âŻ21).

Der Realismus dieser Zeichnung besteht darin, das Gezeichnete als Gezeichnetes â den Kopf des zukĂŒnftigen Charlie Browns â in seiner unrealistischen Rundheit, in seiner unrealistischen WeiĂheit auszustellen. Die Comicfigur ist ein Schneemann, eine eingefrorene Figur, Kopf und Körper sind in diesem Bild weniger unterschiedlich als die Sprechblase den Lesenden glauben machen will: das ist ihr Realismus. Die Figuren der Peanuts sind in mehrfachem Sinne SchneemĂ€nner: ihre Köpfe sind Ă€hnlich rund, sie sind â von den Sonntagsseiten abgesehen â innerhalb ihrer Kontur weiĂ und können sich immer wieder, am eindrĂŒcklichsten in Snoopys TĂ€nzen, auflösen. Sie sind im Panel trotz aller Bewegungsstriche stillgestellt â unbeweglich wie SchneemĂ€nner. Und, wie die Strips mit Linus erinnern, sie können sich beliebig vervielfĂ€ltigen. Dieser WiedergĂ€nger sucht die Serie ĂŒber 50 Jahre immer wieder heim.

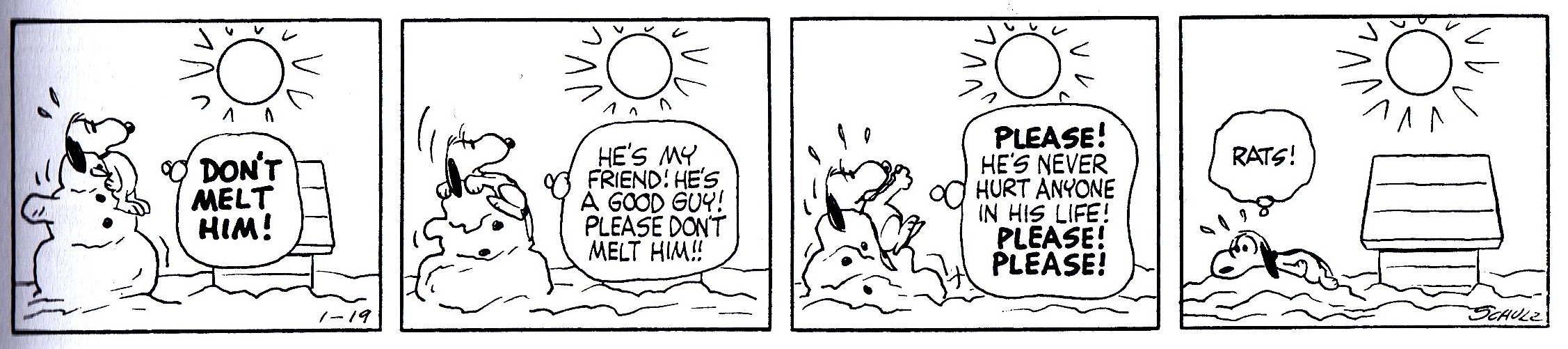

In dem Strip vom 19. Januar 1962 wird der Produktionsprozess der Comicfigur in ihrer FlĂŒchtigkeit thematisiert, wenn die Sonne den Schneemann in vier Panels â gegen das instĂ€ndige Bitten von Snoopy â zergehen lĂ€sst (Abb.âŻ22). Und es zeigt sich die Formwerdung der Comicfigur an der Grenze zur Formlosigkeit: WĂ€hrend sich die Konturen des Schneemanns auflösen, scheinen die von Snoopy erhalten zu bleiben, aber gerade das letzte Panel des Strips deutet die NĂ€he zwischen beiden an â was ĂŒberhaupt erst den Einsatz des Hundes gegenĂŒber der Sonne erklĂ€rt. Solche Gespenster sind weniger unheimlich als komisch.

Auf den Tag 39 Jahre spĂ€ter, in dem Streifen vom 19. Januar 1991, macht sich Schulz mit seinen Figuren darĂŒber lustig, ob die immer von der Sonne der Metaphysik bedrohten Figuren Kunst seien. Die Sonne von 1962 ist in diesem Strip durch die Sprechblase ersetzt (Abb. 23).

»But is it Art?« Aus der Perspektive der SelbstreflexivitĂ€t, der Geschichte der Gespenster bleibt dies die falsche Frage. Dass die Comics von Schulz noch 17 Jahre nach seinem Tod weiter in Tageszeitungen abgedruckt werden, als wĂŒrden sie gerade erst produziert, zeigt, wie Comics weiterhin ein selbstverstĂ€ndlicher, unverzichtbarer und integraler Bestandteil des zerstreuten Spektakels geblieben sind. Die SchneemĂ€nner und Figuren dieser populĂ€ren Literatur, ihre materiellen Reste, erinnern in ihrer opaken Reflexion, in den gespenstischen Wiederholungen auf den weiĂen OberflĂ€chen, daran, dass die mit ihnen eng verknĂŒpfte Gesellschaftsform darauf angewiesen ist, sich in Figuren zu verstehen, die nicht in Spiegelungen aufgehen, sondern aufgrund ihrer MaterialitĂ€t ein seltsames Eigenleben zu fĂŒhren scheinen.

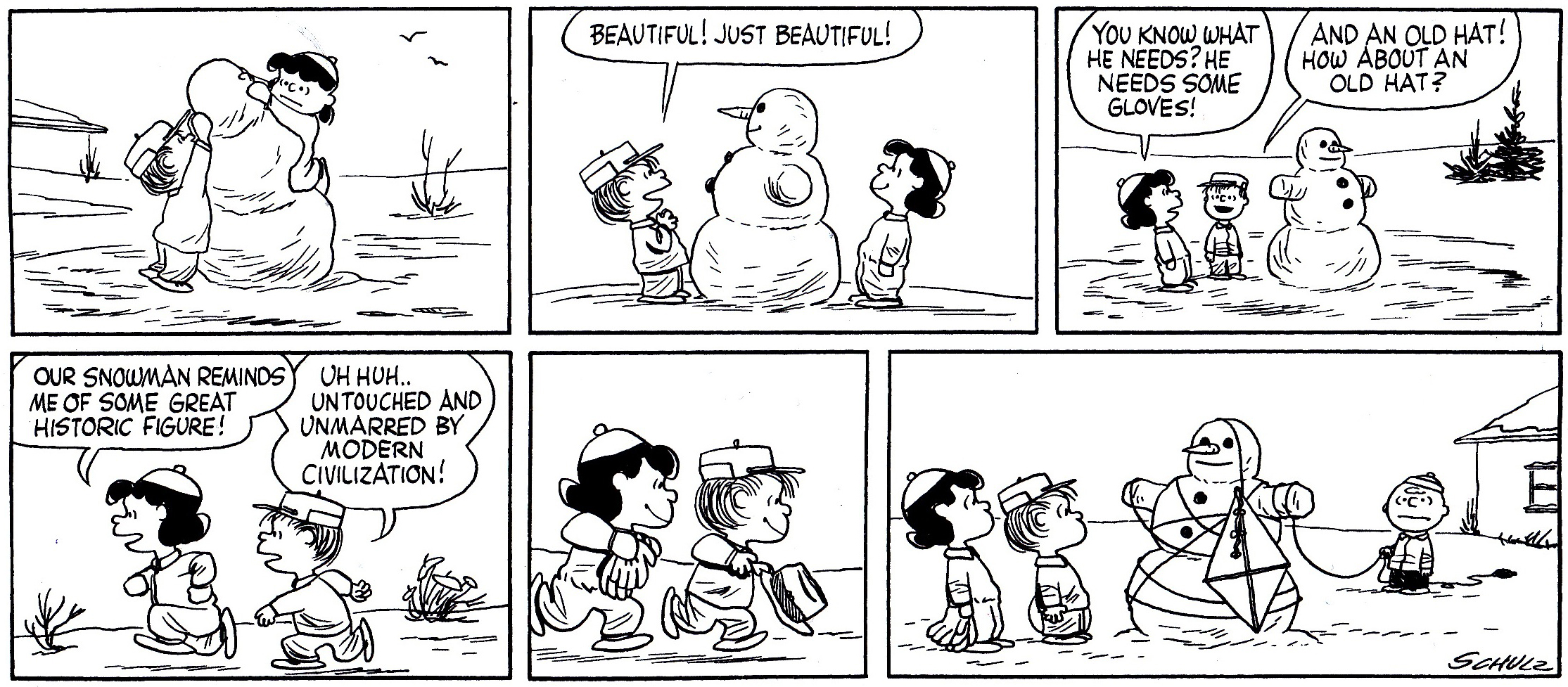

Die Schönheit dieser Figuren â »Beautiful, just beautiful« (Peanuts, 15.12.1959) â ist schlicht, sie wird durch die Verdoppelung hervorgerufen, zugleich scheint jedes Panel, jeder Perspektivwechsel ihre VergĂ€nglichkeit anzuzeigen (Abb. 24). Das jeweilige Erscheinen wird in seiner FlĂŒchtigkeit gespenstisch. Die Gespenster verdoppeln sich, Linus erkennt sich in dem von ihm geschaffenen und nicht von ihm geschaffenen Bild wieder: der Schirm seiner MĂŒtze ragt hervor wie die MohrrĂŒbe des Schneemanns. Das ist keine Spiegelung, keine Fata Morgana, sondern eine Wiederholung. Sind es historische Figuren, wie Lucy meint, oder erscheinen sie »untouched and unmarred by modern civilisation«, wie Linus hofft? Schulzâ Antwort auf den Disput der Geschwister ist eindeutig uneindeutig: Es sind streng historische Figuren, die zugleich als Zeichnung auf dem weiĂen Papier unberĂŒhrt und unbeschĂ€digt erscheinen. Gerade so verwickeln sie die lachenden Lesenden in komische Komplikationen. Die SchneemĂ€nner und Comicfiguren erinnern in ihrer opaken Reflexion als materielle Reste in gespenstischen Wiederholungen auf den weiĂen oder gelblichen OberflĂ€chen daran, dass die eng mit ihnen verknĂŒpfte Gesellschafsform darauf angewiesen ist, sich in Figuren zu verstehen, die nicht in Spiegelungen aufgehen. Können sie die Lesenden blenden oder gar hypnotisieren? Kaum. Sie scheinen vielmehr ein seltsames Eigenleben zu fĂŒhren, das sich nur bedingt formalisieren oder wissenschaftlich analysieren lĂ€sst, zumindest nicht, ohne sich doch ein wenig zu verheddern. Lire/DĂ©lire.

_______________________________________________________

Bibliografie

- Adams, Neal (P), Dan OâNeil (W): Night of the Reaper. (Batman 237). In: Batman in the Seventies. New York: DC Comics, 2000 [1971], S. 39â63.

- Adelman, Bob (Hg.): Tijuana Bibles. Art and Wit in Americaâs Forbiden Funnies,1930s-1950s. New York: Simon & Schuster, 1997.

- Althusser, Louis: Elemente der Selbstkritik. Westberlin: Verlag fĂŒr das Studium der Arbeiterbewegung, 1975.

- Blackbeard, Bill u. Martin Williams (Hg.): The Smithsonian Collection of Newspaper Comics. Washington, New York: Smithsonian Institution Press, 1977.

- Cohn, Neil: The Visual Language of Comics. Introduction to the Structure and Cognition of Sequential Images. London, New York: Bloomsbury Academic, 2013.

- Crocker, Elisabeth: âșSome say it with a Brickâč: George Herrimanâs Krazy Kat. <http://www2.iath.virginia.edu/crocker>. 28.02.2008. Letzter Zugriff am 12.12.2017.

- Debord, Guy: Die Gesellschaft des Spektakels. Berlin: edition TIAMAT, 1996.

- Derrida, Jacques: Signatur, Ereignis, Kontext. In: Ders.: RandgĂ€nge der Philosophie. Wien: Passagen, 1988, S. 291â314.

- Derrida, Jacques: Marxâ Gespenster. Frankfurt a. M.: Fischer, 1995.

- Derrida, Jacques: Glas. Totenglocke. Paderborn: Wilhelm Fink, 2006.

- Frahm, Ole: Genealogie des Holocaust. Art Spiegelmans MAUS â A Survivorâs Tale. Paderborn: Wilhelm Fink, 2006.

- Frahm, Ole: Die Sprache des Comics. Hamburg: Philo Fine Arts, 2010.

- Frahm, Ole: Die Geste des Comics. In: Comics und Politik. Hg. v. Stephan Packard. Berlin: Ch. A. Bachmann, 2014, S. 53â72.

- Frahm, Ole: FĂŒr die FuĂnote. In: Comics an der Grenze. Sub/Versionen von Form und Inhalt. Hg. v. Matthias Harbeck, Linda-Rabea Heyden u. Marie Schröer. Berlin: Ch. A. Bachmann, 2017, S. 323â340.

- Frahm, Ole: Mickey und der Golem. Reflexionen des Holocaust im Comic. In: Darstellung, Vermittlung, Aneignung â Zur gegenwĂ€rtigen Reflexion des Holocaust. Hg. v. Bettina Bannasch u. Hans Joachim Hahn. [Erscheint 2018].

- Gordon, Ian: Superman. The Persistence of an American Icon. New Brunswick: Rutgers University Press, 2017.

- Harvey, Robert C.: The Art of the Funnies. An Aesthetic History. Jackson: University Press of Mississippi, 1994.

- Hein, Michael: Der Affe im Spiegel â Der Comic â Funktionsanalyse und Forschungskritik. Unveröffentlichte Magisterarbeit. Hamburg, 1991.

- Kivela, Sami (P), Charles Knauf (W): The Heap 1. Chicago: Moonstone Books, 2011.

- Krafft, Ulrich: Comics lesen. Untersuchungen zur TextualitÀt von Comics. Stuttgart: Klett-Cotta, 1978.

- Krauss, Rosalind: Video. The Aesthetics of Narcissism. In: October 1 (1976), S. 50â64.

- Kubert, Joe (P), Bob Bernstein, Bob (W): The Golem (The Challenger 3). New York: Interfaith Committee of Protestant Digest, 1946, S.âŻ3â50.

- Packard, Stephan (Hg.): Comics und Politik. Berlin: Ch. A. Bachmann, 2014.

- Packard, Stephan: Sagen und Sehen jenseits von Schrift und Bild. Aufteilungen des Sinnlichen im Comic. In: Comics an der Grenze. Sub/Versionen von Form und Inhalt. Hg.âŻv. Matthias Harbeck, Linda-Rabea Heyden u. Marie Schröer. Berlin: Ch. A. Bachmann, 2017, S. 131â143.

- Platthaus, Andreas: Im Comic vereint. Berlin: Alexander Fest, 1998.

- Rey, Alain: Les Spectres des la bande. Paris: Les Ăditions de Minuit, 1978.

- Rey, Alain: Essays on Terminology. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing, 1995.

- Sienkiewic, Bill: Stray Toasters. New York: Image Comics, 1991.